Volume 2 – numéro 1 – 2022 : Législation pénale et rapports sociaux en Afrique

L’usage d’Internet comme circonstance aggravante de responsabilité pénale, une introduction

Alain Hugues OBAME

Introduction

Depuis l’apparition d’Internet, il est lancinant de parvenir à une régulation juridique « spécifique tant nationale que transnationale » (Bertrand et Piette-Coudol, 2000, p. 5). Gouverner Internet en ce XXIe siècle en vue de garantir « efficacité, équité et légitimité » entre les acteurs du cyberespace (Dubber, 2013, p. 195) constitue un enjeu juridique et politique majeur pour tous les États. Dans ce sillage, face à la montée et l’influence du « cybercrime » (Leman-Langlois et Ouimet, 2006), le Cameroun a entamé sa mue institutionnelle en 2010 en légiférant sur le commerce électronique, les communications électroniques et la cybersécurité[1]. Une décennie après leur entrée en vigueur, cette réflexion préliminaire évalue sommairement la relation entre la loi camerounaise relative à la cybercriminalité et le Code pénal[2].

Dans le Lexique des termes juridiques, la responsabilité pénale renvoie à l’« obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi » (Guinchard et al., 2017, p. 1651) en matière d’utilisation d’Internet. Internet quant à lui, désigne le réseau informatique mondial qui est accessible au public par divers services tels que le web, les communications, le commerce, etc. (Pallen, 1995, p. 1422). Il est parfois assimilé par la législation camerounaise à la « communication par voie électronique »[3]. Dès lors, nous formulons la problématique suivante : quels sont les dynamiques et les effets juridico-politiques de la codification de l’utilisation d’Internet comme une circonstance aggravante de la responsabilité pénale?

Cette réflexion introduit l’hypothèse d’une tendance de la législation camerounaise à retenir des peines – y compris des amendes – plus lourdes pour les infractions commises sur Internet. Le champ des cas d’atteinte à la liberté et à la paix privée et publique sert de cadre à la présente étude. En outre, la conduite des entretiens auprès des magistrats, au moyen d’un questionnaire mis en ligne[2] et une exploitation des interactions issues des réseaux sociaux Facebook et Whatsapp depuis la période de l’élection présidentielle de 2018, a été mise à contribution.

Adossée sur une analyse juridique (exégèse des normes) et politiste (dynamiques, enjeux et prospective), cet article est structuré en trois articulations. La première partie esquisse une justification et une compréhension du postulat que le recours à Internet est une circonstance aggravante. Pour ce faire, une comparaison des quanta de peines en ce qui concerne les infractions commises via les communications électroniques au regard de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun (articles 75 et suivants) et le Code pénal de 2016 est mobilisée. La deuxième partie met exergue les dynamiques paradoxales d’une réglementation juridique fortement « répressive », mais qui reste inadaptée et peu dissuasive au regard de la réaction sociale : un cyberbrutalisme en effervescence. La dernière tente une prospection sur les mécanismes institutionnels susceptibles de renforcer l’efficacité du droit pénal de l’Internet. Les cas de la coopération judiciaire transnationale et de la vulgarisation du dispositif normatif sont explorés.

Régime de l’utilisation d’Internet comme une circonstance d’aggravation

Envisager Internet comme un fait aggravant de la responsabilité pénale peut se justifier in concreto au regard d’un dispositif légal qui consacre « une loi pénale plus sévère » dans la répression de la cybercriminalité, mais également en tenant compte de l’environnement historico-socio-politique qui a entouré sa gestation.

Une loi spécifique plus sévère ignorée et contestée

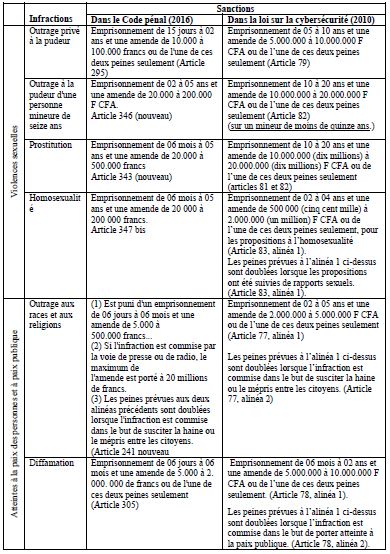

Le Cameroun dispose d’une loi spécifique – bien que non exclusive – consacrée à la régulation de l’Internet. Dans le Lexique des termes juridiques, Guinchard et al. définissent les circonstances aggravantes comme des « événements ou qualités limitativement énumérés par la loi et dont la constatation entraîne l’application d’une peine plus lourde que celle normalement applicable » (2017, p. 347). Deux éléments sont ainsi identifiés : la légalité et l’effet d’une sanction accrue. Sur la base d’une comparaison entre le Code pénal de 2016 et la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité de 2010, une augmentation systématique et substantielle du quantum de peine est préconisée pour les infractions commises par voie d’Internet. La sévérité de la loi sur la cybercriminalité se traduit ici par des peines privatives de liberté plus longues et des amendes plus élevées. Ce constat est valable, tout au moins en ce qui concerne les délits d’atteinte à la paix privée et publique, d’une part et les violences sexuelles, d’autre part. C’est du moins ce qui ressort du tableau ci-dessous.

Tableau 1. Comparaison des peines relatives à certaines infractions

La compréhension de ce tableau appelle à des commentaires supplémentaires. Premièrement, en conformité au principe de la légalité des délits et des peines, retenir Internet comme une circonstance aggravante de la responsabilité s’appuie sur un fondement légal explicite : la loi du 21 décembre 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Et pourtant, l’existence de cette norme législative semble être ignorée. En effet, les données de terrain mettent en exergue la méconnaissance de ce texte juridique par plus de 60 % des magistrat·e·s ayant répondu à notre questionnaire. C’est du reste ce qui ressort de ces deux réponses[3]. L’un affirme : « Pas d’aggravation spécifique sans texte de loi ». Le second renchérit : « Internet n’apparaît pas, en l’état actuel de notre législation pénale, comme une cause qui aggrave la responsabilité pénale. Il est par contre un élément (la publicité) entrant dans la qualification de certaines infractions. La diffamation en exemple parmi tant d’autres ».

Deuxièmement, l’utilisation d’Internet à des fins illicites constitue une circonstance aggravante spéciale caractérisée par la survenance des infractions dans le cyberespace ou par voie de communications électroniques. C’est-à-dire qu’Internet est à la fois le canal (ou le conduit) et le moyen de commission de l’infraction. Il s’agit par ailleurs d’une circonstance aggravante mixte, car l’usage d’Internet à des fins illicites a concomitamment trait aux circonstances concrètes ou réelles et à l’auteur·e de l’infraction. Suivant la classification de Doucet (s. d.), l’utilisation d’Internet peut constituer une circonstance aggravante rattachée à l’infraction dans plusieurs cas de figure (circonstances concrètes). Le recours à Internet peut également constituer une circonstance aggravante rattachée à l’auteur·e de l’infraction. C’est le cas en matière d’abus de pouvoir, la méconnaissance de son devoir social, le mobile infant (cas des actes commis par voie d’Internet dans un esprit de haine ou de provocation) ou encore le malfaiteur chronique.

Troisièmement, cette loi de 2010 sur la cybercriminalité présente également l’avantage de légiférer sur les situations consubstantielles à l’existence d’Internet ou éludées par les dispositions pénales antérieures. C’est le cas des offenses sexuelles à l’encontre des mineurs absents du Code pénal telles que la pédophilie ou la pornographie enfantine via Internet (articles 76 et 81). Ceci s’explique notamment par le fait que la menace de certains de ces actes déviants prend davantage de l’ampleur à l’ère du numérique. Si la prise en compte de la minorité de la victime (15 et 16 ans) donnait déjà lieu à des sanctions élevées, a fortiori, l’utilisation d’Internet à des fins de violences sexuelles entraîne une majoration de ces peines. Dans le cadre des informations recueillies sur la base du questionnaire, il est revenu que les juridictions de la région du Nord étaient, en 2020, saisies pour des affaires de pornographie et de pédophilie par voie de réseaux sociaux. Sur ce point, la loi de 2010 est une innovation. Certaines infractions spécifiques ou reproductibles sur Internet sont toutefois encore absentes, telles que la corruption de jeunesse, l’apologie de certains crimes, notamment : meurtre sur agents dépositaires de la force publique, incendies, délits d’atteinte à la sécurité de l’État. Dans ces cas, les magistrats peuvent recourir aux dispositions pertinentes du Code pénal (voir art. 267, 344 du Code pénal).

En droit comparé, nonobstant des formulations différentes, le Code pénal français a doublement retenu notre attention. Premièrement, ce texte retient explicitement comme « circonstances aggravantes », le concours d’Internet dans la commission de certaines infractions dans le cyberespace. Deuxièmement, le cas offenses sexuelles intervenant dans l’espace numérique est traité avec emphase. Aussi, à titre d’illustration, l’article 222-24 alinéa 8 fait-il passer de 15 ans d’emprisonnement à 20 ans tout acte de viol dont la victime a été mise en contact avec l’auteur·e des faits par Internet. Ainsi, à l’instar de son confrère camerounais, la législation française a opté pour des peines privatives de liberté plus lourdes.

À partir de l’évaluation de sa complexité, la forte pénalisation du recours à Internet tend à appréhender cet outil comme représentant un danger. Il participe à accroître la dangerosité d’un ensemble d’infractions déjà préoccupant. Il en est ainsi de son concours à la réalisation des menaces à la sûreté des États avec le cyberterrorisme, les fraudes électorales par voie cybernétique (cas de l’élection présidentielle américaine de 2016), l’espionnage, etc. En investiguant sur les motivations ayant conduit à ce durcissement de la loi sur la cybercriminalité dans le contexte camerounais, les magistrats interrogés pensent à l’unanimité que l’objectif était « la prévention et la dissuasion contre la criminalité élevée dans le cyberespace ». C’est une vision pertinente à plus d’un titre, car comme nous le verrons dans les dynamiques paradoxales de cet environnement juridique, la loi sur la cybercriminalité s’accompagne d’une tolérance administrative et judiciaire.

Internet, un machin qui dérange?

En dépit de leur capacité à représenter un facteur de développement pour l’Afrique, les TIC et plus particulièrement Internet sont encore considérées comme un « luxe improductif » dans plusieurs pays du continent (Loukou, 2012, p. 52). À cette thèse se greffent d’autres comme la relative réfraction à « la nouveauté » et une longue tradition de répression. En effet, catalogué comme un « État stationnaire », le Cameroun se caractérise par « l’immobilisme [comme] principe de l’action publique […] un effet du système de production et de reproduction de l’ordre politique; [une] conjonction entre l’inertie de l’action publique et le contrôle politique acéré du pouvoir de domination » (Eboko et Awondo, 2018, p. 8). Cette configuration de l’État stationnaire est de nature à favoriser le développement d’une méfiance ou d’une suspicion institutionnelle qui endigue tout « renouveau de la pensée politique, sociale et économique » (Eboko et Awondo, ibid., p. 7). Ainsi, en raison de ce qu’il constitue une innovation sociale, une potentielle vitrine à l’international des maux de l’intérieur et un démultiplicateur de la liberté d’expression, Internet peut représenter dans ce contexte une menace, un machin qui dérange. La tendance à le repousser ou à l’appréhender comme un « problème » prendrait alors des formes redoutables.

En outre, l’État camerounais a développé une culture de répression qui s’est poursuivie depuis son indépendance. Il s’agit d’un encadrement « musclé » des médias, notamment la presse, qui s’est manifesté par une importante censure. Or Internet est appréhendé comme un média. Ceci peut expliquer que la méfiance des autorités vis-à-vis d’Internet se traduise par une forte pénalisation du cybercrime[4].

De plus, plusieurs textes à connotation vertement répressive ont marqué l’histoire des institutions camerounaises. Il s’agit notamment de l’ordonnance n°62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion, de l’ordonnance n° 72/16 du 28 septembre 1972, ou encore de la loi n° 2014/28 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme au Cameroun. L’ordonnance de 1972 modifiait certaines dispositions du Code pénal et préconisait par exemple la peine de mort pour l’infraction de vol aggravé. En plus d’être rétroactivement applicable, cette ordonnance interdisait aux juges d’accorder des circonstances atténuantes aux délinquants incriminés (Berrih et Toko, 2019, p. 39). La loi sur le terrorisme quant à elle, retient une définition extensive des faits susceptibles d’être qualifiés d’actes de terrorisme. Ce choix de recourir à des « termes vagues dans la rédaction [de cette loi] » favorise une « exaltation de la culpabilité » (Edimo, 2016, p. 170-173).

Cette tradition de répression se perpétue dans l’histoire politique récente. En effet, le gouvernement camerounais a déjà eu à matérialiser sa méfiance vis-à-vis d’Internet. Au début de la crise sécuritaire dans la partie anglophone, les pouvoirs publics ont coupé le réseau Internet. Ce délestage de la connexion Internet répondait aux protestations de centralisme et de « marginalisation » multiforme de la population anglophone formulée contre le pouvoir central. Nonobstant la pression nationale et internationale (plaintes contre l’État, mobilisations sur les réseaux sociaux, interventions de l’ONU et du Vatican, etc.), cette « situation inédite en Afrique » de « répression numérique » a duré 94 jours (période allant de janvier à avril 2017), indépendamment de la perte de plus de 04 millions de dollars qu’elle a occasionnée à l’économie camerounaise (TV5 monde, 2017). D’autres coupures orientées vers la restriction de l’accès aux réseaux sociaux ont suivi, notamment en septembre 2017 (Jeune Afrique, 2018). Ceci n’est pas un fait exclusif au Cameroun, car suspendre Internet est devenu « la nouvelle tentation des régimes africains » (Le Monde, 2019). D’autres pays africains (RDC, Gabon, Tchad, Togo, Soudan, Zimbabwe, Algérie) ont également eu recours à cette pratique, soit pour limiter l’impact des rassemblements d’opposition, soit pour brouiller les communications lors des élections présidentielles. Ces différentes représentations politiques expliquent en partie une tendance à pénaliser davantage le recours illicite à Internet. Au demeurant, indépendamment de cette volonté de réprimer perceptible chez le législateur, la législatrice et les autorités publiques, il importe d’apprécier les comportements et les attitudes de la société ou des internautes.

Dynamiques paradoxales d’une cybercriminalité enchantée

Bien que plus sévères, les dispositions pénales entourant les infractions sur Internet rencontrent la défiance ou la compétition d’une cybercriminalité ambiante. Ce contraste entre une loi pénale qui est censée porter un effet dissuasif et une délinquance renouvelée est mis en exergue par l’importance des discours de haine dans les réseaux sociaux camerounais. Ce qui du reste, incite à questionner l’efficacité des instruments de régulation du « cyberespace camerounais ».

Brutalisme et discours de haine revitalisés sur Internet

Le brutalisme des discours de haine prend ici au moins deux variantes : le médium ou l’outil qui le véhicule et le contenu de la pratique. Sur Internet, les discours de haine politiques et tribaux gagnent en visibilité, en popularité et en dangerosité lorsqu’ils sont véhiculés par voie d’Internet. Achille Mbembe relève cette particularité d’Internet à être un

espace public parfois hostile à toute idée de civilité. La raison n’y règne pas en maître. La plupart du temps, il fonctionne à l’affect et à l’émotion, à l’outrance et à la démesure. Tout se passe comme s’il suffisait de susciter l’indignation pour recueillir l’assentiment. Dans une certaine mesure, le Nouveau Monde numérique a conduit à une profonde dislocation du langage. La possibilité de dire tout et son contraire est présente depuis la naissance du langage. Mais aujourd’hui la confusion entre ce qui est vrai et ce qui est faux a atteint des seuils nouveaux (Mbembe, 2020, p. 91).

Le cyberespace engendre et favorise la « dissémination [des] microfascisme[s] dans les interstices du réel » (Mbembe, idem). L’interaction entre « l’espace public concret » (Germain, 2010, p. 101) et le cyberespace est omniprésente et dynamique. Nombre d’attitudes et de pratiques déviantes routinières prospèrent dans un climat général de tolérance administrative et judiciaire. La prolifération de publications qui mettent en scène des accidentés ensanglantés de la voie publique, des exécutions sommaires, des soldats camerounais décapités, est préoccupante. Pourtant, l’article 75 de la loi sur la cybercriminalité réprime cette infraction[5].

Aussi les dynamiques d’ethnicisation structurelle de la vie politique camerounaise (LendjaNgnemzue, 2009), de construction des discours de haine dans l’espace public ordinaire, y compris les médias classiques, se transposent, se dédoublent dans les réseaux sociaux. À « l’âge digital » (Mbembe, 2020), le phénomène de duplication des discours de haine sur Internet est particulièrement préoccupant dans le cas du Cameroun qui concentre plusieurs signaux susceptibles d’alarmer. La participation des personnalités publiques, dont des universitaires influents, dans ces pratiques de la diffusion des discours de haine, interpelle. Le Professeur Pondi (2020, p. 9) invite ainsi les universitaires camerounais à bâtir une « puissance scientifique », car « un savoir étriqué, recroquevillé sur ses propres certitudes étroites, reposant sur une unilatéralité culturelle ethnique et scientifique, ne saurait en aucun cas prospérer à l’échelle mondiale ». A fortiori, les conséquences connues de la propagande de la haine sous d’autres cieux (la Shoah dans l’Allemagne nazie et le génocide des Tutsis au Rwanda) militent en faveur de la condamnation des discours de haine tribale et ethnique sur toutes ses formes, y compris sur Internet. Certes, en 2019, les législateurs et les législatrices ont amendé le Code pénal en introduisant une nouvelle infraction qualifiée d’« outrage à la tribu ou à l’ethnie » (article 241-1 (nouveau) loi n°2019/020 du 24 décembre modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal). Et pourtant depuis l’entrée en vigueur de ce texte, la fréquence ou l’intensité des discours de haine tribale sur fond d’ethnicisation des débats politiques dans les médias digitaux et le numérique, reste considérable. Au final, la flamboyance du « cyber-brutalisme » laisse penser à un cyberespace où toute régulation semble difficile.

Entre autorégulation et corégulation

Plusieurs modes de régulation existent dans le processus de gestion du cyberespace. Mallet-Poujol (2003) distingue trois procédés : l’autorégulation, la corégulation et l’intervention législative et réglementaire. Pratique de la tradition américaine, l’autorégulation privilégie la responsabilisation des acteurs et leur capacité à instaurer et à respecter leurs propres chartes ou règles de bonne conduite. La corégulation quant à elle, est l’option choisie par la France. Elle se distingue par l’établissement d’un partenariat regroupant les acteurs publics et privés. En ce qui la concerne, l’intervention législative et réglementaire est développée par chaque État et elle peut aboutir à l’adoption d’instruments juridiques internationaux.

Le système camerounais de régulation du cyberespace est mixte ou combinatoire. Il allie l’autorégulation à l’intervention législative et réglementaire. Les lois sur le numérique du 21 décembre 2010 existent, mais elles restent méconnues ou ignorées. Le cyberbrutalisme est un obstacle structurel à un contrôle totalement autoritaire d’Internet. Toutefois, en limitant ses interventions de « répression numérique », l’hypothèse d’une volonté politique de laissez-faire est perceptible. Ce scénario laisse davantage la place à l’émulation d’un système d’autorégulation par les internautes. Il s’agit bien d’autorégulation, car les écarts de conduite entraînent une levée systématique de boucliers sanctionnés par les internautes. Tout se règle, la plupart du temps, « sur place », sur Internet. Les tribunaux de droit commun sont rarement sollicités pour le règlement des affaires constitutives de faits de diffamation et de discours de haine. C’est ce qui ressort des réponses à notre questionnaire, car sur les 10 régions, seuls les tribunaux des régions du Nord et du Centre étaient saisis de faits de cybercriminalité au moment de l’enquête[6]. L’autorégulation se décline en autodéfense ou en vengeance personnelle sur les réseaux sociaux. L’internaute se rend justice lui-même. L’autorégulation prend alors les allures d’une justice expéditive qui brille par sa célérité et son instantanéité. Aussitôt agressé, aussitôt la riposte est formulée et publiée sous forme de commentaire tout autant agressif ou sous forme de punch line, tel que l’indique Mbembe (2020, p. 91), « tout se passe comme s’il suffisait de susciter l’indignation pour recueillir l’assentiment ». S’ensuit alors une routine de lynchage ou de vindicte populaire à travers les réseaux sociaux dans le rôle de tribunaux populaires. Si les internautes finissent par substituer les réseaux sociaux aux instances et procédures judiciaires, la place des pouvoirs publics dans le système de régulation n’en sera que de plus en plus marginale.

En outre, l’absence de qualité du ministère public à s’autosaisir dans le cadre de certaines de ces infractions est de nature à renforcer cette impuissance de l’appareil judiciaire et administratif face aux « tribunaux médiatiques ». L’autorégulation tente également de compenser les difficultés de (re)présentation de certains suspects, car la diaspora constitue une partie non négligeable des auteur·e·s de ces infractions d’outrages par voie d’Internet. Les internautes trouvent une autosatisfaction à « attraper » leurs contradicteurs virtuels et à « régler leurs comptes » où qu’ils se trouvent. L’incapacité des États à extrader les suspects, qui se réfugient dans un pays étranger où l’extradition et l’arrestation sont impossibles, se résumera dans des propos désespérés du type : « viens dire ça ici, viens parer ici »; « vous ne pouvez protester ou troubler la paix que lorsque vous résidez à l’étranger ». Au final, en dépit de son hybridité, le processus d’autorégulation domine le système camerounais de régulation du cyberespace.

Horizons multiples et urgences certaines

La régulation du cyberespace contre des infractions qui s’y multiplient appelle au développement des mécanismes administratifs et judiciaires peu ou prou innovants. Certains de ces amendements relèvent de l’action de l’État, d’autres d’une stratégie transnationale.

Popularisation de la loi et auto-saisine du ministère public

Une stratégie de grande vulgarisation des lois et textes réglementaires relatifs à la cybercriminalité est nécessaire. « Populariser » les lois réglementant Internet, les rendre accessibles et compréhensibles est devenu nécessaire eu égard au caractère épars, interdisciplinaire (propriété intellectuelle sur Internet, commerce électronique, fiscalité d’Internet, etc.) et embryonnaire (en cours de construction) de la réglementation y afférente, tout comme l’absence d’une phase préalable de vulgarisation justifie une telle démarche. Les données obtenues à l’issue de l’enquête ont relevé que les magistrats, en service dans des juridictions n’ayant pas encore été saisies de faits relatifs à la cybercriminalité, avaient une connaissance limitée du ton plus répressif de la loi sur la cybersécurité de 2010 par rapport au Code pénal. Hormis les canaux classiques (médias audiovisuels et presse), la popularisation devrait également s’effectuer dans le cyberespace, terrain de jeu des internautes. Une page spéciale pourrait être créée à cette fin sur le site Internet du ministère en charge de la justice aux fins de popularisation de la loi sur la cybercriminalité. Une telle initiative est d’ailleurs reproductible par d’autres départements ministériels[7]. Des lanceurs et lanceuses d’alerte ou des influenceurs et influenceuses pourraient être mis·es à contribution dans un registre pédagogique et dissuasif.

D’autres mécanismes relevant du système judiciaire pourraient connaître des évolutions. En considérant le cyberespace comme une zone ou un territoire non dérogatoire des obligations de respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, les pouvoirs publics pourraient instaurer un mécanisme d’auto-saisine du ministère public pour certaines des infractions pour lesquelles ils n’ont pas qualité. Quoique le procureur de la République puisse tirer avantage des dispositions de l’article 135 du Code de procédure pénale de 2005 qui prévoit qu’il peut se saisir d’office[8]. C’est le cas de l’outrage à la tribu ou de la diffamation par voie d’Internet. L’impact de ces dérives routinisées débouche sur des scénarii de dérapages à la chaîne, de violence généralisée, car de nombreux internautes se croient investis, face à la publication de propos haineux, d’un devoir de représailles. Une émancipation du parquet, opinion du reste partagée par les magistrats interrogés (66,7%), est donc une piste de réflexion à expérimenter ou à approfondir.

Dans cette perspective, la mise en place ou le renforcement des structures et appareils chargés de la surveillance plus active des comportements illicites des internautes et du recensement des données et statistiques pertinentes sur la cybercriminalité permettront au ministère public de disposer de ces informations en temps opportun afin d’apprécier l’opportunité des poursuites. Une collaboration entre le ministère de la Justice et celui en charge des télécommunications s’avère ainsi nécessaire.

Coopération judiciaire internationale

L’entraide judiciaire interétatique et plus précisément, la coopération internationale, est également une voie envisageable. Le cyberspace est finalement, dans bien de configurations, un territoire transnational. Par conséquent, moult faits de cyberdélinquance sont en réalité des infractions internationales. Cette qualification peut être retenue, notamment en raison du lieu de commission de l’infraction – étendu à la position géographique matérielle au moment de la commission de l’infraction (délit d’outrage à une tribu camerounaise commis par un citoyen camerounais se trouvant en France –. La qualification d’infraction internationale peut également découler du fait d’un conflit positif de compétence entre juridictions de plusieurs pays, voire entre juridictions nationales et internationales. Ce scénario peut résulter de cas divers tels que la propagande et le recrutement de terroristes dans plusieurs pays par voie d’Internet, le financement du terrorisme via Internet à partir d’un pays étranger, les appels à la guerre dans un pays étranger via Internet à partir d’un pays étranger, etc.

Une fois les obstacles inhérents à l’anonymat résolus, la localisation, la conservation des données de l’infraction sur Internet (risque de suppression des preuves) et que le suspect se trouve à l’étranger, « une coopération opportune et efficace entre les services de détection, de répression et de renseignement est un facteur de plus en plus essentiel dans le succès des enquêtes et des poursuites relatives aux affaires de terrorisme [sur Internet] » (United Nations Office on Drugs and Crime, 2014, p. 79). Cette solution, appréhendée pour les situations de cyberterrorisme, est reproductible en matière de régulation et de répression ordinaires de l’utilisation d’Internet à des fins de criminalité[9]. En conformité avec le respect des droits de la défense, notamment le droit à un procès juste et la présomption d’innocence, l’objectif reste double : dissuader le recours à Internet à des fins illicites à partir d’un pays étranger et le cas contraire, faciliter l’obligation de traduire en justice les « cybercriminels ».

La signature d’instruments universels ou communautaires (OHADA, CEMAC, CEEAC, etc.) ou des accords bilatéraux de coopération judiciaire pourraient être conclus ou toilettés en vue d’y intégrer les cas d’entraide judiciaire en matière de répression de la cybercriminalité. Le cas de l’Américain Edward Snowden représente une jurisprudence porteuse d’intérêt en ce qui concerne les enjeux de la coopération judiciaire interétatique en matière de régulation du cyberespace. En l’espèce, la constitution de deux blocs entre les pays susceptibles de lui garantir un asile ou de l’aider à se soustraire au système judiciaire américain d’un côté et de l’autre, les pays disposés à faciliter son extradition en vue de sa comparution présentielle aux États-Unis, rend nécessaire une coopération en amont.

Conclusion

La volonté de combler un vide juridique est perceptible au regard de l’effort concordant à légiférer sur le numérique au Cameroun, voire dans la sous-région Afrique Centrale. L’émotion – peut-être – couplée à la dangerosité pour les États et les citoyens, tout comme la recrudescence des actes de cybercriminalité, semble donner à la réglementation d’Internet une coloration de loi plus sévère. L’urgence de garantir l’État de droit à l’ère du numérique emporte-t-il une forte pénalisation du recours à Internet à des fins illicites? L’ambivalence des TIC entraîne tout aussi la prise en compte par la législation d’une dualité des motifs dans la compréhension de la formulation d’une loi pénale plus sévère autour d’Internet. Entre une rigueur exacerbée et une tolérance prudente, le choix de la législation camerounaise de privilégier la première option obéit à une complexité qui élude tout manichéisme. Mais, le contraste de la prolifération « brutale » des infractions numériques dont la répression ou la dissuasion était pourtant escomptée invite à constater l’impuissance de la loi pénale sur les atteintes aux personnes et à la paix publique. Au bout d’une décennie, et depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité (et des autres lois relatives au numérique), une évaluation interdisciplinaire et interprofessionnelle de la justesse des peines jusqu’ici retenues n’est pas un luxe.

Références

Dubber, D. Markus Spring. 2013. Introduction. The University of Toronto Law Journal, 63(2), 193-195.

Bertrand, André et Piette-Coudol, Thierry. 2000. Internet et le droit (2e édition). Paris : PUF.

Berrih, Carole et Toko, Nestor. 2019. Condamnés à l’oubli. Mission d’enquête dans les couloirs de la mort (au) Cameroun. Paris : ECPM.

Doucet, Jean-Paul. s. d. Les circonstances aggravantes générales : exemples tirés du droit comparé. En ligne : https://ledroitcriminel.fr/la_science_criminelle/penalistes/le_proces_penal/le_jugement/sanction/doucet_circ_aggravantes.htm

Eboko, Fred et Awondo, Patrick. 2018. Introduction au thème : L’État stationnaire, entre chaos et renaissance. Politique Africaine, 150, 5-27.

Édimo, François. 2016. L’incrimination du terrorisme en droit pénal camerounais. Juridical Tribune, 6(1),164-174.

Germain, Annick. 2010. La religion dans l’espace public en contexte multiethnique : des accommodements raisonnables au zonage. Document en ligne : http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/u62/PlanCanada_AnnickGermain_f.pdf

Guinchard, Serges et Debard, Thierry (dir.). 2017. Lexique des termes juridiques (25e édition). Paris : Dalloz.

Jeune Afrique. Janvier 2018. Cameroun : une plainte déposée contre l’État pour dénoncer les coupures Internet en zone anglophone. https://www.jeuneafrique.com/525431/societe/cameroun-une-plainte-deposee-contre-letat-pour-denoncer-les-coupures-internet-en-zones-anglophones/

Le Monde. Janvier 2019. Couper Internet, la nouvelle tentation des régimes africains.https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/02/couper-internet-la-nouvelle-tentation-des-regimes-africains_5404490_3212.html

Leman-Langlois, Stéphane et Ouimet, Marc. 2006. Introduction. Criminologie, 39(1), 3-6.

Lendja Ngnemzue, Ange Bergson. 2009. Fondement et instrumentalisation de la crise politique et axiologique de l’État camerounais. Journal des anthropologues, 118-119, 279-304.

Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale.

Loi n° 2010/12 du 21 décembre 2010 régissant la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal du Cameroun.

Loi n°2019/020 du 24 décembre modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal.

Loukou, Alain François. 2012. Les TIC au service du développement en Afrique » Simple slogan, illusion ou réalité?. Tic&Société, 5(2-3), 49-67.

Mallet-Poujol, Nathalie. 2003. Les enjeux juridiques de l’Internet. Problèmes politiques et sociaux, 893. En ligne : https://www.furet.com/revues/problemes-politiques-et-sociaux-n-893-octobre-2003-les-enjeux-juridiques-de-l-internet-nathalie-mallet-poujol-3303332108930.html

Mbembe, Achille. 2020. Brutalisme. Paris : La découverte.

Ouimet, Marc. 2006. Réflexions sur Internet et les tendances de la criminalité. Criminologie, 39(1), 7-21.

Pallen, Mark. 1995. Introducing The Internet. BMJ: British Medical Journal, 311(7017), 1422-1424.

Pondi, Jean-Emmanuel. 2019. Les dangers du discours de haine en milieu universitaire et au-delà. Compte Facebook de l’auteur, https://www.facebook.com/Jean-Emmanuel-PONDI-789972304457698

TV5 monde. 2017. Cameroun : Internet rétabli dans les régions anglophones du pays. URL : https://information.tv5monde.com/afrique/cameroun-internet-retabli-dans-les-regions-anglophones-du-pays-165758

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2014. Utilisation d’Internet à des fins terroristes. New York : Nations Unies.

- En plus de la loi n° 2010/12 du 21 décembre 2010 encadrant la cybersécurité et la cybercriminalité, deux autres lois ont été promulguées à la même date : la Loi- n° 2010/021 régissant commerce-électronique au Cameroun et la loi n°2010/013 encadrant les communications électroniques au Cameroun.[2] Le code pénal camerounais est adopté en 2016 (loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Nonobstant son amendement en 2019 (loi n° 2019/020 du 24 décembre 2019), ce code pénal de 2016 reprend globalement (infractions, peines, numérotation des articles) son prédécesseur qui datait de 1967 (loi n°67/LF/1 du 12 juin 1967). Sur le sujet des rapports entre Internet et le droit au Cameroun, lire utilement : Samuel Tepi, « La protection des mineurs sur Internet dans l’espace juridique OHADA : le cas du Cameroun », Annales F.S.J.P., Université de Dschang, 2003, T. 7, pp. 183-197; Samuel Tepi, La cybercriminalité au Cameroun. Enjeux d’une législation en quête d’efficacité, Paris, L’Harmattan, 2020.[3] Loi n° 2010/12 du 21 décembre 2010 régissant la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun. ↵

- Ci-joint le lien du questionnaire : https://docs.google.com/forms/d/1U2z6x6KbpDQPkx28RQ9v8ZXU_87Ei5k0TpbB1DwYfTY/edit. L’échantillonnage a été effectué par choix raisonné en vue de garantir la représentativité des magistrats (de premier et deuxième grade) en service dans les dix régions du Cameroun. L’objectif était d’apprécier leur connaissance de la loi sur cybercriminalité, les motivations du choix des législateurs et législatrices d’opter pour une loi plus sévère et le volume d’affaires relevant du domaine de la cybercriminalité reçu par leurs juridictions. Le questionnaire s’articulait en trois parties : identification; connaissances, attitudes et pratiques; facteurs et recommandations. Les questionnaires renseignés ont été traités par Google Forms. Un entretien complémentaire a permis d’interroger un spécialiste de l’histoire politique du Cameroun. ↵

- La question posée était la suivante : « Que pensez-vous de cette affirmation? Internet est une circonstance aggravante de la responsabilité pénale Cameroun. Si Faux, justifier brièvement votre réponse. » ↵

- « L’on se souvient déjà qu’en 1962, le rédacteur en chef du quotidien catholique L’Effort camerounais, le Père Pierre Fertin fit les frais de cette politique agressive à l’adresse des médias. Pour avoir mené une enquête sur l’épisode connu dans l’historiographie sous l’appellation « le train de la mort », qui relatait les conditions dans lesquelles un wagon hermétiquement fermé, parti de Douala à l’aurore du 1er février 1962 et contenant à son bord des prisonniers politiques qui arrivèrent à Yaoundé dans la soirée du même jour dans un état inanimé, celui-ci fut expulsé. Bien que l’affaire fasse grand bruit, l’outrecuidance des autorités camerounaises à contrôler l’opinion publique se manifesta par la censure de plusieurs journaux dénonçant les abus du pouvoir civilo-militaire. C’est ainsi que les quotidiens Ebug et Bebela, payèrent le prix par leur fermeture. Ainsi, par l’ordonnance n°62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion, le gouvernement posa les jalons d’une justice politique particulièrement acerbe contre la presse. Celle-ci, fut une année plus tard, complétée par une autre ordonnance qui modifia et compléta son contenu. En 1966, un décret portant promulgation de la loi sur liberté de la presse fut publié. Cette armature juridique autorisation les ministres de la justice et des forces armées à mettre en œuvre l’action publique sous le couvert des tribunaux militaires pour tout délit commis par voie de presse. Car, ceux-ci furent purement et simplement assimilés à des manœuvres subversives visant la sûreté de l’État. Même après les années de braise, notamment en 1998, le célèbre journaliste Pius Noumeni Njawé, patron de l’un des tous premiers organes de presse indépendante, Le Messager, créé en 1978, fit l’objet de poursuites judiciaires et d’une peine d’emprisonnement pour avoir évoqué une information qualifiée par les juges comme relevant de l’intimité du Chef de l’État. » Entretien avec Barbara Lenoir (anonyme), historien, Yaoundé, 23 février 2021. ↵

- Cette disposition punit en effet punit d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui enregistre et diffuse à but lucratif, par la voie de communications électroniques ou d’un système d’information sans le consentement de l’intéressé, des images portant atteinte à l’intégrité corporelle. ↵

- TPI/ CA/Ydé, Affaire Baongla Gilbert c/. Amougou Belinga, jugement du 12 juin 2020. ↵

- Les ministères en charge de l’éducation et de la jeunesse par exemple pourraient vulgariser les dispositions de la loi sur la cybercriminalité relative aux violences sexuelles sur mineurs perpétrées avec l’aide d’Internet. En plus des encarts créés sur leurs sites Internet respectifs, des affiches pourraient être colées dans les établissements scolaires. ↵

- Les cas dans lesquels s’applique cette disposition ne sont pas limitativement énumérés. Ce qui laisse une large marge de manœuvre au ministère public. ↵

- 66,7% de notre échantillon constitué uniquement de magistrats est favorable à la prise en compte de la coopération judiciaire. ↵