De la contribution de l’ironie à la construction du monde inversé dans le roman de la diaspora africaine contemporaine

manirambona et Félix TUNGUHORE

Introduction

L’ironie sert parfois de « costume du dire » à l’écriture romanesque de la diaspora africaine contemporaine. Il apparaît ainsi comme un des moyens de construction des mondes fictionnels dans lesquels la signification apparaît non pas comme étant préalable au texte, mais comme intimement liée à l’acte de lecture. Nous nous proposons de mettre en exergue le rôle de cette figure rhétorique dans la création des univers fictionnels inversés. Pour y parvenir, nous partons de l’ouvrage Les Figures du discours de Pierre Fontanier (2002), préfacé par Gérard Genette qui l’introduit « comme l’aboutissement de la rhétorique française » (Genette dans Fontanier, 2002, p. 5). Ainsi, dans son sens tropologique, l’ironie « consiste à dire par une raillerie, ou plaisante ou sérieuse, le contraire de ce qu’on pense, ou de ce qu’on veut faire penser » (Fontanier, 2002, p. 145-146). Cette définition peut nous servir de base pour comprendre l’univers créé par le récit romanesque de la diaspora africaine contemporaine. L’approche postcoloniale[1] nous permettra d’appréhender deux formes d’ironie, à savoir l’ironie paradoxale, qui fonctionne comme un instrument de renversement des normes dans la représentation de la réalité, et l’ironie satirique qui « reflète les valeurs humaines et vise la défaite des gens et des tendances contraires » (Yaari, 1988, p. 59).

L’ironie paradoxale

Le paradoxe procède d’un renversement d’une situation considérée par l’opinion comme réelle. Il joue donc un rôle crucial dans la construction de la figure rhétorique de l’ironie. Selon Le Dictionnaire du littéraire, « le paradoxe prend en écharpe le discours établi et en désigne le caractère doxique par le seul fait de le renverser […]. Le paradoxe est donc un discours contre les faits admis, auxquels il oppose des contrefaits ironiques » (Aron, Saint-Jacques et Viala, 2002, p. 437). Le paradoxe contribue ainsi à la maîtrise de l’altérité contemporaine par la déconstruction du discours dominant. La raison d’être première de ce procédé, lorsqu’il est au service de l’ironie, est de se moquer de tout pour changer les situations présentes. L’ironie paradoxale rejette ou fait donc abstraction de toutes les normes.

L’architecture d’Aux États-Unis d’Afrique d’Abdourahman Ali Waberi repose sur un renversement de situation où « l’Euramérique », longtemps perçue par les candidat·e·s à l’émigration comme un Eldorado, se présente comme un enfer pour ses populations qui désirent rejoindre la terre promise africaine. Le niveau macrotextuel de ce roman repose ainsi sur ce retournement de situation et touche des réalités presque utopiques.

L’inversion de la réalité est donc au cœur des procédés rhétoriques utilisés par Waberi dans Aux États-Unis d’Afrique. En effet, lorsqu’Abdourahman Waberi écrit ce roman, il n’ignore ni la représentation de la réalité migratoire ni le sens de ce phénomène. Le paradoxe, dans cette œuvre, consiste ainsi au renversement des deux univers de croyance. Ce roman relève donc du paradoxe tel que mis en exergue par Yves Barel, c’est-à-dire « un raisonnement parvenant à des résultats notoirement faux ou absurdes, ou bien encore contradictoires entre eux ou avec les prémisses du raisonnement, en dépit d’une absence réelle ou apparente de faute logique dans le raisonnement » (Barel, 1989, p. 20). Ce procédé rhétorique aboutit à une vision absolument ambivalente de l’univers, à une sorte de jugement suspendu sur la nature des choses.

Dans Aux États-Unis d’Afrique, le paradoxe est déjà perceptible dès le début du roman où le narrateur présente deux lieux – l’origine du premier personnage du roman (Zurich) et le siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et en même temps destination de ce personnage (Banjul) de façon inversée. La posture misérabiliste de Zurich et l’éloge de Banjul exploitent ce jeu d’inversion paradoxale :

Il [Yacouba] est né dans une insalubre favela des environs de Zurich, où la mortalité infantile et le taux de prévalence du virus du sida restent parmi les plus élevés selon les études de l’Organisation mondiale de la santé, installée, comme chacun le sait, chez nous, dans la bonne et paisible ville de Banjul. Elle accueille également la crème de la diplomatie internationale censée décider du sort de millions de réfugiés caucasiens d’ethnies diverses et variées (autrichienne, canadienne, américaine, norvégienne, belge, bulgare, britannique, islandaise, hongroise, suédoise […]), sans mot dire des boat people squelettiques de la Méditerranée septentrionale qui n’en peuvent plus de zigzaguer devant les mortiers et les missiles enténébrant des infortunées terres d’Euramérique (Waberi, 2006, p. 12).

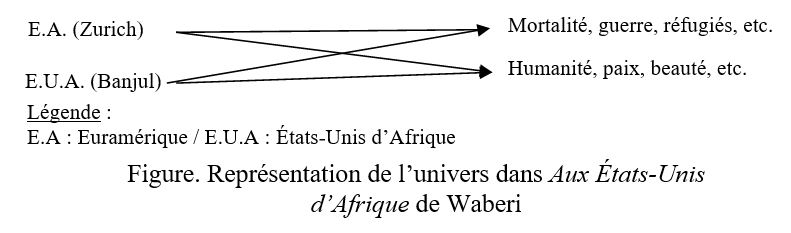

Si on se réfère à la théorie des « univers » dans le discours paradoxal de Mariane Tutescu (1966, p. 80), ce jeu paradoxal peut être ainsi schématisé dans Aux États-Unis d’Afrique :

Les flèches horizontales représentent l’univers irréel ou contrefactuel décrit dans le roman de Waberi et l’ironie tandis que les flèches diagonales représentent les situations réelles ou potentielles qui ont été renversées dans la description. Les flèches diagonales renvoient donc à la pensée commune véhiculée par la réalité migratoire que l’écrivain djiboutien, lui-même migrant, n’ignore pas.

Dans la perspective de ce schéma, Banjul et Zurich peuvent être inversés pour correspondre à la description réelle ou potentielle des lieux et ainsi détruire cette ironie paradoxale de Waberi. Au terme de cette déconstruction du jeu paradoxal de l’ironie, tous les malheurs que le narrateur attribue à la Suisse, et par delà, à l’Occident tout entier – la pandémie du sida, les guerres et l’émigration – sont subis par la population africaine. Inversement, l’éloge de Banjul ne peut être fait que de Zurich, si l’on admet les raisons de celui-ci.

Au demeurant, plusieurs séquences d’Aux États-Unis d’Afrique de Waberi suivent ce schéma de la représentation symétrique. C’est notamment le cas pour le micro-récit qui se passe en Érythrée et qui raconte le destin de la jeune fille, Maya, peintre et sculptrice de son métier. Née en Normandie et recueillie par un médecin noir alors en mission humanitaire, Maya est élevée dans une Afrique dont elle adopte la mentalité et les valeurs, tout en sachant qu’elle est différente de ses concitoyen·ne·s. Dès l’école primaire, en effet, Maya est victime d’un certain ostracisme. On la traite de « Face exotique », de « Face de lait », ou encore de « Lait caillé ». On aura compris qu’il s’agit là d’une image renversée de la discrimination subie par les Noirs et particulièrement les migrant·e·s dans les pays occidentaux.

Les « États-Unis d’Afrique » sont, par ailleurs, devenus, dans le récit de Waberi, la première puissance de la terre. C’est là que se retrouvent les exilés de toutes provenances, fuyant la misère et les luttes qui opposent entre elles les nations d’Europe et d’Amérique. La situation qui prévaut en Amérique, notamment, est alarmante même si le porte-parole des États-Unis d’Afrique garde toujours l’espoir du retour à la paix :

[…] il s’est montré relativement optimiste à propos de la signature d’un cessez-le-feu dans la région du Midwest et au Québec, où les chefs de guerre francophones ont réitéré leur volonté d’en découdre avec les incontrôlables milices anglophones dans la région de Hull, toute proche de l’ancienne capitale Ottawa placée, elle, sous couvre-feu, et protégée par des Casques bleus nigérians, chypriotes, zimbabwéens, malawites et bangladeshis (Waberi, 2006, p. 19).

On apprend, par ailleurs, que « ce qui reste du Canada » (Waberi, 2006, p. 19) est désormais gouverné par un aborigène du nom de William Neville Attagag. Ce dernier « a violemment rejeté le terme d’apartheid utilisé par une certaine presse ignorant tout des conditions de vie des Blancs dans le Canada de ses ancêtres » (Waberi, ibid.). Ces quelques extraits donnent une idée du ton du roman, à la fois ironique, accusateur et paradoxal. Ce ton est mis en jeu par Waberi pour produire, par le biais d’un miroir déformant et inversé, une critique acerbe de la civilisation contemporaine.

Waberi excelle dans cette manipulation sémantique plus particulièrement dans Aux États-Unis d’Afrique. Lui qui vit en France, croit-il à ses propos lorsqu’il dit de cette société occidentale : « Seul l’oiseau vit de sa plume, pas les hommes dépourvus de plumage et surtout pas l’artiste qui fait son miel avec des bouts de chandelle et des bouts de ficelle » (Waberi, 2006, p. 163)? Selon le schéma de l’ironie paradoxale, cette critique s’applique uniquement à certaines sociétés africaines où les artistes et particulièrement les écrivain·e·s ne peuvent pas vivre de leur métier. Ceci est essentiellement dû aux problèmes divers, c’est-à-dire au manque d’éditions prestigieuses entre autres, mais surtout à la pauvreté de leur public de « cœur » qui dispose parfois de peu de moyens financiers qui ne lui permettent pas de se procurer un livre.

Le récit tenu sur la France et sa capitale Paris – par le « Parisien » et le « Paysan », dans Bleu-blanc-rouge d’Alain Mabanckou, l’Homme de Barbès et Ndétare (l’instituteur) dans Le Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome – s’inscrit aussi dans le jeu paradoxal de l’ironie. En effet, ces deux récits qu’ils tiennent sur la Ville-Lumière sont aux antipodes l’un de l’autre. Ainsi, Moki, le Parisien de Mabanckou, dit :

venez en France, vous verrez, il y a tout, vous serez comblés, vous n’en croirez pas vos yeux, la ville est belle, il y a plein de petits boulots, ne gâchez pas votre temps au pays, l’âge ne vous attendra pas, venez, venez, il y a des appartements, si vous êtes feignants, les allocations vous seront versées, venez, venez, un jour vous aurez la même Mercedes que les membres du gouvernement (Mabanckou, 1998, p. 91).

Ces propos que Mabanckou prête au « Parisien » rejoint les propos de l’Homme de Barbès qui cristallisent, dans Le Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome, les rêves de jeunes candidat·e·s à l’émigration. L’extrait du discours de l’Homme de Barbès en dit long :

Bien sûr, ils ont toutes sortes de boissons pour accompagner leurs repas. Et tout le monde vit bien. Il n’y a pas de pauvres, car même à ceux qui n’ont pas de travail l’État paie un salaire : ils appellent ça RMI, le revenu minimum d’insertion. Tu passes la journée à bâiller devant ta télé, et on te file le revenu maximum d’un ingénieur de chez nous (Diome, 2003, p. 86).

L’exposé de Ndétare, l’instituteur qui révèle la réalité sur la vie en France, est contraire à ces énoncés du « Parisien » et de l’Homme de Barbès. En s’appuyant sur le cas du personnage de Moussa, un football recruté par le sélectionneur Jean-Charles Sauveur pour le compte d’un club français, Ndétare est tranchant. Moussa n’a pas non seulement enregistré des progrès, mais il a connu des malheurs de toute sorte tels que le racisme, la prison et l’expulsion dont les séquelles sont en réalité les causes de sa mort. Les propos de Ndétare révèlent la violation du droit le plus élémentaire, celui de manger, même pour un prisonnier, dans le « pays des droits de l’homme ». C’est l’idée qu’exprime la narratrice de Fatou Diome : « Devant la nourriture infecte que le gardien lui apportait, cette déjection de la conscience du pays des droits de l’homme, qu’il appelait mouriture, il en arrivait à regretter la purée à la morve servie sur le bateau » (Diome, 2003, p. 107).

Cette pensée de Ndétare rejoint la prudence que le « Paysan » de Mabanckou prêche et les conseils qu’il prodigue aux candidat·e·s à l’émigration. Le personnage du « Paysan » de Bleu-blanc-rouge d’Alain Mabanckou dit : « Faites attention, vous errerez dans la ville de Paris comme des balles perdues. Je sais de quoi je parle, n’y allez pas si vous n’avez rien à y faire » (Mabanckou, 1998, p. 90).

Si on se réfère à la théorie de Tutescu, ces deux récits – du Parisien et de l’Homme de Barbès – matérialisent l’ironie paradoxale construite respectivement par Mabanckou et Diome. Ils représentent l’univers irréel, contrefactuel. Ceux du Paysan et de Ndatare correspondent à l’univers réel ou potentiel et déconstruisent le schéma paradoxal mis au point par l’auteur et l’autrice. L’expression « Paris est un grand garçon » (Mabanckou, 1998, p. 97) libellé par Moki, le « Parisien », au terme des préparatifs de Massala-Massala pour partir avec lui, et la mort de Moussa, dans le roman de Fatou Diome, dévoilent cette ironie paradoxale. Ils mettent en exergue toute l’ironie que le romancier et la romancière ont prêtée au Parisien et à l’Homme de Barbès. En effet, la réalité se trouve dans le renversement des propos du Parisien et de l’Homme de Barbès chez Mabanckou, du Paysan et de Ndétare chez Diome.

Africain psycho de Mabanckou révèle, dans sa conception macrotextuelle, l’itinéraire d’un criminel raté qui fait baigner le lecteur et la lectrice dans une ironie constante. Celle-ci réside notamment dans l’opposition entre le personnage-narrateur du récit, Grégoire Nakobomayo et l’idole dont il rêve d’être un « disciple incontesté » (Mabanckou, 2003, p. 121). Le discours de ce récit est centré sur la dénonciation du crime, ce qui fait que Mabanckou, dans son intention de mettre en évidence cette ironie paradoxale, conçoit le personnage de Grégoire comme un looser, un anti-héros alors que son idole est le « Grand-Maître » comme l’appelle toujours le narrateur.

L’« anti-héros » de Mabanckou est orphelin de naissance, enfant « ramassé », peu gâté par la nature alors qu’il aurait aimé être le digne fils d’Angoualima, le plus célèbre serial killer du pays, dont les méfaits sont connus jusque dans le pays d’en face. Et il regrette : « L’agression que j’avais commise contre le notaire-agent immobilier Fernandes Quiroga datait d’un an, et elle avait vite été oubliée à cause des crimes de plus en plus sadiques et réguliers que commettait le Grand-Maître Angualima » (Mabanckou, 2003, p. 54).

Assassinats ratés, attaques minables, vols de vieillards invalides, viols lamentables, etc., ne procurent à Grégoire Nakobomayo, lui qui est toujours à la recherche du crime parfait, qu’une partie de déplaisir. Il est donc difficile pour lui d’être un tueur comme son Grand-Maître, le roi du meurtre avec délectation. Comme dans les romans précédents, le renversement des rôles des deux personnages déconstruit l’ironie paradoxale de l’architecture d’African psycho.

Le paradoxe se situe, dans Verre Cassé d’Alain Mabanckou, dans la conception de la pérennisation de la mémoire. En effet, pour le patron du bar Le Crédit a voyagé, l’écriture est la seule manière de sauver de l’oubli les êtres, les choses et les situations. C’est la raison pour laquelle il confie à Verre Cassé, un ancien instituteur qui passe son temps dans le bar Le Crédit a voyagé, la tâche d’en écrire un récit pour qu’il ne disparaisse pas :

[…] il a répondu qu’il ne voulait pas que Le Crédit a voyagé disparaisse un jour comme ça, il a ajouté que les gens de ce pays n’avaient pas le sens de la conservation de la mémoire […], que l’heure était désormais à l’écrit parce que c’est ce qui reste, la parole c’est de la fumée noire, du pipi de chat sauvage (Mabanckou, 2005, p. 11).

Cette conception, même si elle s’inscrit dans une vision classique de la littérature, s’oppose de manière symbolique à la conception longtemps entretenue en Afrique traditionnelle. La parole, sa transmission et sa réception ont eu un statut privilégié et ont joué ce rôle voué à l’écriture dans la société occidentale. La déconstruction de ce paradoxe permet au roman de Mabanckou de détruire un mythe longtemps enraciné dans l’imaginaire collectif des Africain·e·s et qu’Amadou Hampâté Bâ ne cessait de restituer à travers la métaphore du « vieillard » et de la « bibliothèque » :

[…] la connaissance africaine est donc une connaissance globale, une connaissance vivante, et c’est pourquoi les vieillards qui en sont les derniers dépositaires peuvent être comparés à de vastes bibliothèques dont les multiples rayons sont reliés entre eux par d’invisibles liens qui constituent précisément cette « science de l’invisible », authentifiée par les chaînes de transmission initiatiques (Bâ, 1995, p. 26).

Le narrateur de Verre cassé parodie d’ailleurs ces propos dans un contexte ironique :

Le patron du Crédit a voyagé n’aime pas les formules toutes faites du genre « en Afrique quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle », et lorsqu’il entend ce cliché bien développé, il est plus que vexé et lance aussitôt « ça dépend de quel vieillard, arrêtez donc vos conneries, je n’ai confiance qu’en ce qui est écrit » (Mabanckou, 2005, p. 11-12).

Dans Mémoires de porc-épic, on assiste à ce même paradoxe qui déclenche l’ironie dès les premières lignes de ce roman. En effet, l’auteur renverse la situation en mettant en évidence le regard du monde animal sur celui des humains. L’auteur livre aux lecteur·trice·s, par la bouche du porc-épic, le narrateur, sa pensée sur le monde humain. Autrement dit, il répond à la question qui allait lui être posée plus tard par Mathieu Menossi (2007, en ligne) à savoir « Qui de l’homme et de l’animal est le plus bête? » : « donc je ne suis qu’un animal, un animal de rien du tout, les hommes diraient une bête sauvage comme si on ne comptait pas de plus bêtes et de plus sauvages que nous dans leur espèce » (Mabanckou, 2006, p. 11). L’anadiplose contenue dans ce passage (« je ne suis qu’un animal, un animal de rien du tout ») dessine un mouvement argumentatif ironique orienté vers le bas, une gradation ironique descendante. L’ironie de ce début de phrase ne peut se comprendre que comme expression du pessimisme du narrateur face à la conception qu’a l’humain de l’animal.

En somme, si l’ironie paradoxale tient essentiellement à la structure macro-textuelle des œuvres analysées, certains micro-récits des romans de la diaspora africaine contemporaine contribuent aussi à la rendre vivante. Le renversement de la situation décrite invalide la situation que le romancier faisait croire comme appropriée.

L’ironie satirique

La satire sert aussi de toile de fond au trope de l’ironie. Elle peut être considérée comme genre littéraire, mais aussi comme registre discursif. Si elle nous intéresse comme registre proche de la raillerie et identifiable à une attitude critique, il n’empêche que même en tant que genre littéraire, elle a toujours été associée à l’ironie comme mode d’expression depuis son apparition en France[2]. En tant que figure discursive, la satire se sert de l’ironie. À ce propos le Dictionnaire du littéraire précise ceci : « En français, l’ironie est considérée d’abord comme un procédé rhétorique, généralement au service de la satire. La notion de la raillerie lui est largement associée : la raillerie serait l’acte social, et l’ironie sa figure de style majeure » (Aron et al., 2002, p. 320).

Mabanckou use du registre discursif satirique pour vilipender les vices de ses personnages et les condamner. Ce procédé lui permet, dans Mémoires de porc-épic, de renverser les valeurs et les convictions des humains et de la société. Dans ce roman qui relate les mésaventures d’un porc-épic qui prétend être le double maléfique d’un être humain (Kibandi), Mabanckou puise dans les ressources de la satire pour fustiger ce monde où toutes les bêtises humaines sont mises sur le dos de l’animal. Le porc-épic est donc mis en scène comme l’incarnation des mauvaises pensées de son maître et double Kibandi, en tuant les ennemis de celui-ci. Cette ironie satirique se précise lorsque le porc-épic parle de la trahison des humains :

[L]es hommes ont beau jurer sur la tête de leurs défunts ou au nom de leur Tout Puissant, et c’est ce qu’ils font depuis la nuit des temps, ils finissent un jour ou l’autre par trahir leur parole parce qu’ils savent que la parole c’est rien du tout, elle n’engage que ceux qui y croient (Mabanckou, 2006, p. 24).

Dans les sociétés traditionnelles africaines, la parole est engageante voire sacrée. L’ironie satirique déclenchée par le substantif « parole » relève du refus du respect d’une parole utile ou tout simplement de cette désacralisation de la parole. Cette attitude dénote pour Mabanckou, comme d’ailleurs pour toute la génération d’écrivain·e·s africain·e·s contemporain·e·s, un désir d’affirmation de l’originalité de leur création, attitude décrite en ces termes par Chevrier :

Consciemment ou non, les écrivains appartenant à la nouvelle génération entendent en effet échapper au déterminisme qui pesait sur leurs aînés, condamnés soit au roman social soit au reportage ethnographique, et ils estiment à juste titre avoir acquis le droit à la plus grande liberté d’expression (Chevrier, 1999, p. 11-12).

Les personnages de Verre cassé recourent aussi souvent à l’ironie satirique. Prenons l’exemple de ce passage dans lequel le « le type aux Pampers » narre le récit de ses malheurs conjugaux à Verre Cassé :

[E]t c’est elle (ma femme) qui m’empêchait d’aller me faire quelques gâteries légitimes chez les petites bien chaudes du quartier Rex […] et moi je devais faire quoi pendant que le gourou travaillait ma femme dans les hautes montagnes de Loango, de Djili et de Diosso là-bas (Mabanckou, 2005, p. 47).

La satire repose sur cette désagrégation de mœurs à laquelle se mêle le jeu ironique centré sur les expressions « gâteries légitimes », et « travaillait ma femme » alors qu’il s’agit en principe d’un adultère que « le type aux Pampers » et sa femme commettent par pire ressentiment de l’un contre l’autre.

L’ironie satirique traverse aussi Les petits-fils nègres de Vercingétorix du même auteur. Elle est, dans ce récit, la plupart des fois matérialisée par l’écriture en italique des termes ou des énoncés sur lesquels elle repose. Ainsi la Chine et le Viétongo, pays amis, sont dits pays prônant « le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple, et rien que pour le peuple » (Mabanckou, 2002, p. 90). La narratrice ne le dit pas en ignorant l’exclusion des gens du Sud par ceux du Nord dans ce dernier pays imaginaire du récit ni l’actualité sur la Chine en matière des droits de l’humain.

Dans Transit de Waberi, le même procédé discursif lui sert dans la critique sociétale où les personnes honnêtes sont appelés « des fainéants » tandis que celles qui s’enrichissent en puisant dans les deniers publics sont élevées au rang de chef : « Même fonctionnaire insignifiant, il veut petite villa-château pareille pareille que grand chef de la République. Moi je dis rien à foutre des pleurs des fonctionnaires fainéants, s’ils ne sont pas contents, ils peuvent frapper la tête contre le mur » (Waberi, 2003, p. 71).

À plusieurs endroits du récit Balbala, l’auteur utilise l’ironie pour critiquer le pouvoir en place. À titre illustratif, prenons la question de « qu’est-ce que le pouvoir? » que Waïs, le prisonnier, se pose et à laquelle il répond lui-même par un enchaînement ironique :

[S]e mettre au perron après le réveil et voir son garde du corps trébucher pour faire son premier salut de la journée. Le pouvoir, c’est aussi réunir les membres de son clan pour s’inventer une hagiographie, une lignée d’exception qui sorte du lot, que dis-je de la broussaille généalogique. C’est sentir la peur, la haine et l’envie dans les yeux d’autrui – ceux du clan d’en face, par exemple. C’est sentir ses couilles se gonfler d’orgueil, éprouver son ventre qui ronronne comme un matou repu, laisser son ego enfler comme un furoncle, entendre son nom prononcé partout et à toute heure. Régenter en sultan cette contrée vaguement levantine. Le pouvoir, c’est se savoir aimé, mais craint, maudit et condamné à la fois (Waberi, 1997, p. 20).

Dans cette citation, l’ancien champion du marathon ne ménage pas les tenant·e·s de ce pouvoir qui l’oppriment. Il les accuse de tous les maux et l’ironie permet aux lecteur·trice·s de saisir toute l’amertume du personnage.

Dans Nour, 1947 de Raharimanana, le narrateur anonyme évoque la conquête de la Grande Île en ces termes :

Ils (les conquérants) nous offriront alors, à nous leurs enfants, le Protectorat. Souveraineté sous leur Empire! Mais cela ne leur suffira pas. Il leur faudra nous offrir plus encore : civilisation, science, progrès. À coup de canon! À coup de baïonnette! Pacification sur cette île infestée de gens qui refusent les bienfaits de la civilisation! Pacification sur cette île qui s’obstine à perpétrer des actes barbares et sauvages (Raharimanana, 2001, p. 126-127).

Les propos du narrateur s’inscrivent dans le discours officiel qui sous-tend le système colonial et véhiculent ses bienfaits. Cependant, ce même narrateur, dont l’intension est d’égratigner ce système, va plus loin en montrant que la manière même envisagée pour inculquer cette « Civilisation » à la population de la Grande Île est contraire à l’intérêt qu’elle était supposée susciter. La représentation de ces apports et de leurs bénéficiaires est aux antipodes de la réalité que cette population vit au quotidien et est mise en évidence par le procédé de l’ironie satirique.

Fatou Diome se sert aussi de l’ironie pour critiquer certains travers de la société humaine. Ainsi, dans la scène du recrutement de Tamara dans l’armée, telle qu’elle nous est restituée par Coumba Djiguène, l’autrice de Kétala tient à mettre en cause l’extrême violence de la société peu tolérante vis-à-vis d’autrui. Lorsque le père de Tamara le livre aux soldats recruteurs, malgré les protestations de sa mère, ceux-ci s’activent, sur le mode ironique, à le narguer :

Alors, Mademoiselle, s’entendit-il interpeller, tu viens égayer nos nuits? Sois douce et tu seras bien traitée. Il paraît que ta petite maman venait souvent te chanter une berceuse à l’hôpital psychiatrique. T’en fais pas, ici j’en connais beaucoup qui seront ravis de te chuchoter des mots doux. Ha ha ha (Diome, 2006, p. 100).

L’ironie satirique repose sur la confusion sciemment entretenue entre la violence sexuelle à laquelle le soldat entend le livrer et « les mots doux » qu’il évoque dans les propos ci-dessus.

L’ironie que véhicule le roman de la diaspora africaine emprunte la satire pour railler l’univers représenté. Elle contribue à renverser les valeurs et les convictions que les auteurs critiquent. Il s’agit de créer un monde fictionnel qui s’éloigne de l’univers réel par ses pratiques, ses us et coutumes.

Conclusion

En somme, plus qu’un simple trope, l’ironie des écrivain·e·s africain·e·s de la diaspora contemporaine prouve que l’énonciation de leurs romans est sous-tendue par une intention critique certaine. C’est une dénonciation des valeurs et des pratiques par un récit qui, tout en les affirmant comme normales, visent à en montrer l’absurdité. Ce procédé discursif qui s’appuie sur la subversion de la norme participe ainsi à la déconstruction du discours dominant comme le remarque Christiane Albert : « certains écrivains de l’immigration détournent, grâce à l’ironie, les discours hégémoniques qui les entourent en reprenant à leur compte les préjugés racistes et les stéréotypes et en les manipulant à leur avantage » (Albert, 2005, p. 146). Cette forme d’expression se reconnaît par un contraste intellectuel et une absurdité sensible de l’ironie qui s’oppose à l’alarmisme et au misérabilisme des générations précédentes face aux bouleversements qui secouent leur pays. La grande innovation du·de·la romancier·e africain·e étant de recourir à cette stratégie discursive pour saper certaines valeurs et pratiques africaines ou mondiales qui faisaient apparemment l’objet d’un consensus.

Références

Albert, Christiane. 2005. L’Immigration dans le roman francophone contemporain. Paris : Karthala.

Aron, Paul, Saint-Jacques, Denis et Viala, Alain (dir.). 2002. Dictionnaire du littéraire. Paris : PUF.

Bâ, Amadou Hampâté. 1995. Aspects de la civilisation africaine. Paris : Présence africaine.

Barel, Yves. 1989. Le Paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social. Grenoble : PUG.

Chevrier, Jacques. 1999. Littérature d’Afrique noire de langue française. Paris : Nathan.

Diome, Fatou. 2003. Le Ventre de l’Atlantique. Paris : Anne-Carrière.

Diome, Fatou. 2006. Kétala. Paris : Anne-Carrière et Flammarion.

Fontanier, Pierre. 2002. Les Figures du discours. Paris : Flammarion.

Mabanckou, Alain. 1998. Bleu-blanc-rouge. Paris : Présence africaine.

Mabanckou, Alain. 2002. Les petits fils nègres de Vercingétorix. Paris : Serpent à plumes.

Mabanckou, Alain. 2003. African psycho. Paris : Serpent à plumes.

Mabanckou. Alain. 2005. Verre cassé. Paris : Seuil.

Mabanckou, Alain. 2006. Mémoires de porc-épic. Paris : Seuil.

Menossi, Mathieu. 2007. Qui de l’homme et de l’animal est le plus bête? Interview d’Alain Mabanckou. [en ligne], www.Evene.fr/livres/actualité/alain-mabanckou-renaudot-memoires-porc-epic-734.php, consulté le 25/3/2020

Moura, Jean-Marc. 2007. Littératures francophones et théories postcoloniales. Paris : PUF.

Raharimanana, Jean-Luc. 2001. Nour, 1947. Paris : Serpent à plumes.

Tutescu, Mariana. 1966. Le paradoxe, univers de croyance et pertinence argumentative. Dans Landheer, Ronald et Smith, Paul J. (dir.), Le paradoxe en linguistique et en littérature (p. 79-82). Genève : Droz.

Waberi, Abdourahman Ali. 1997. Balbala. Paris : Serpent à plumes.

Waberi, Abdourahman Ali. 2003. Transit. Paris : Gallimard.

Waberi, Abdourahman Ali. 2006. Aux Etats-Unis d’Afrique. Paris : Jean-Claude Lattès.

Yaari, Monique. 1988. Ironie paradoxale et ironie poétique : vers une théorie de l’ironie moderne sur les traces de Gide dans « Paludes ». Birmingham : Summa publications.

- Selon Jean-Marc Moura le postcolonialisme renvoie, dans son contexte idéologique, à « des pratiques de lecture et d’écriture intéressées par les phénomènes de domination, et plus particulièrement par les stratégies de mise en évidence, d’analyse et d’esquive du fonctionnement binaire des idéologies impérialistes » (Moura, 2007, p. 11). ↵

- Selon Le Dictionnaire du littéraire, le mot « satire » apparaît en France avec l’Humanisme (Aron et al., 2002, p. 560). ↵