Volume 2, numéro 1 – 2021 : Transitions environnementales et écologie politique des savoirs en Afrique : de la commotion coloniale et néo-libérale à la « co-motion » sociale et écologique

La politique environnementale des grandes puissances dans le bassin du Congo

Ludovic Boris POUNTOUGNIGNI NJUH

Introduction

Il est encore difficile d’envisager les relations économiques entre l’Afrique et les nations industrialisées du Nord sous un autre prisme que celui de la ponction ou de l’extractivisme. C’est en effet sous cette empreinte qu’a été inauguré le contact entre le continent et les puissances impérialistes au tournant du 19e siècle. Mais en entendant le cri d’alarme et la déferlante des initiatives en faveur de l’économie verte dont ces dernières se font chantres – même si la réalité reste discutable – et tendent à l’imposer aux autres, il est intéressant de se questionner sur ce qui a évolué et pourquoi. Cette contribution engage une lecture historique de la « politique environnementale » des grandes puissances en ayant pour site d’observation le bassin du Congo. Par cette expression, l’on pense aux approches et techniques de gouvernance implémentées ou dirigées vers le bassin du Congo, le second plus important bassin forestier du monde après l’Amazonie. De même, est une grande puissance un État disposant d’une force économique, stratégique, militaire et/ou politique pouvant lui permettre d’influencer le cours des événements sur la scène internationale (Boniface, 2017, p. 145-146). Cette définition a l’habitude d’exclure une large partie du grand Sud quoiqu’il apparaisse désormais comme réserve de puissance ou une puissance en réserve, « l’un des théâtres privilégiés où risque de se jouer, dans un avenir proche, le devenir de la planète » (Mbembe et Sarr, 2017, p. 7). Dans cette étude, l’on porte l’attention sur les puissances qui ont eu à coloniser les pays de l’Afrique centrale. Il s’agit notamment de la France et de la Belgique, mais aussi de l’Allemagne, du Portugal et de la Grande-Bretagne.

Cette perspective régionale s’inscrit dans la logique des area studies (Ahram, Köllner and Sil, 2018; Mielke and Hornnidge, 2017) et la question qui guide cette étude est alors la suivante : depuis le 19e siècle, quels ont été les traits majeurs ainsi que les enjeux de la politique développée par les pays industrialisés, européens notamment, dans ou à l’égard du bassin du Congo? L’on part de l’hypothèse selon laquelle sous les exigences de l’économique verte rendue nécessaire par les dérives de l’anthropocène, les puissances du Nord ont inscrit leurs politiques dans une trajectoire ambivalente, tantôt de renouvellement, tantôt en continuité à l’égard de la biodiversité du bassin du Congo. Sur cette lancée, ce travail entend croiser, dans une approche interdisciplinaire, la méthode historienne, fondée sur une analyse thématique et diachronique, la grille séquentielle d’analyse des politiques publiques (Meny et Thoeing, 1989; Jones, 1970) et la policy transfer studies (Dolowitz et Marsh, 2000).

Dans un contexte où se multiplient les défis qui dépassent les compétences uniques des États (Boniface, 2017, p. 30-70), le rôle des grandes puissances est important dans le façonnement des agendas internationaux et le devenir de l’humanité (Tshiyembe, 2010). Car dans la grammaire des relations internationales, les grandes puissances sont ces États-là qui ont la capacité d’influencer le jeu des acteurs, de faire et de faire faire. D’une part, l’on mettra en lumière l’attitude des puissances industrialisées coloniales vis-à-vis de l’écosystème et de la biodiversité dans le bassin du Congo ainsi que sur les dynamiques de mise en retrait, au profit de nouvelles directions censées être impulsées par les jeunes États de la sous-région au lendemain des indépendances. D’autre part, on lèvera un pan de voile sur les orientations contemporaines de la politique environnementale des grandes puissances, en s’appuyant sur le cas des pays de l’Union européenne (UE) et les initiatives d’une institution majeure de la finance internationale comme la Banque Mondiale (BM), pour tenter de préserver l’écosystème du bassin du Congo. Dans ce sillage, l’étude mettra en exergue les Organisations de la société civile (OSC) et les Organisations non gouvernementales (ONG) qui se présentent comme des acteurs susceptibles de favoriser une « co-motion » véritable et concrète au chevet du « second poumon de la planète ».

Les grandes puissances et l’environnement dans le bassin du Congo : la monétarisation du biotope

La nature, et avec elle l’environnement, se trouve au cœur des mythes, discours et politiques qui nourrissent et encadrent les rapports entre les puissances et l’Afrique à partir du 19e siècle. Cette place n’a cependant pas été celle d’une entité privilégiée. Un aperçu de l’évolution historique et des logiques spatiales de traduction de cette considération en Afrique centrale tend à faire le lit d’une déplétion continue (Mbembe, 2016 et 2020) depuis l’époque coloniale. Une habitude qui a tracé les lignes de fuite de la gouvernance forestière en Afrique centrale dans la post-colonie.

Puissances coloniales, capitalisme et environnement dans le bassin du Congo : habitude, technologie et savoir-faire de ponction des ressources

Sous des airs romancés, l’on aurait voulu trouver un attribut exotique à la nature en Afrique jusqu’à ce que les explorateurs et les conquérants commencent à rapporter ce qu’ils avaient pu découvrir sur le continent. Récupérant ces récits de voyage, l’on devint emphatique sur le burlesque et le sauvage comme caractéristique de la nature qui recouvrait sa surface (Mbembe, 2000, p. 10). L’on feignait cependant de ne pas lorgner les richesses dont celle-ci regorgeait. Parmi la foule de récits qui circulaient à l’époque, l’intérêt économique de la nature revenait constamment et de façon à intéresser les milieux politiques qui finançaient les expéditions vers l’hinterland. En 1884, le récit de Mai Aga, décrivant l’Oubangui-Chari (actuelle République Centrafricaine) en termes de « forêts si denses que le soleil n’arrive pas à pénétrer l’épais entrelacs du feuillage. Les éléphants abondent […] les singes aussi » (Boulevert, 1998, p. 302), est un exemple de ce que pouvait représenter l’hinterland en Afrique centrale. Mai Aga était l’adjoint de l’officier britannique Frank Lupton (dit Lupton Bey) qui avait tenté un raid dans l’Est centrafricain en 1882, à partir du Bahr-el-Gazal (dans l’actuel Soudan). Tandis que son supérieur mourait prisonnier des mahdistes en 1884, Aga parvint à s’échapper. Son récit allait contribuer à l’aiguisement de l’appétit des puissances impérialistes européennes.

Héritière en cette fin du 19e siècle des progrès quasi centenaires dans le domaine technique, l’Europe était en effet à la recherche de telles ressources comme matières premières pour ses industries (Norodom Kiari, 2009, p. 304). Dans un esprit de gentlemen agreement, l’on avait voulu que ce processus d’accaparement soit policé, comme l’illustre la tenue de la Deuxième Conférence de Berlin (novembre 1884 – février 1885) où furent discutées les bases et les modalités de l’invasion coloniale de l’Afrique. Alors que les autres parties du continent rentraient dans une logique de zonage aux relents exclusivistes, les bassins du Congo et du Niger furent déclarés libres pour le commerce international (Ki-Zerbo, 1978, p. 408). Le régime de « bassin conventionnel du Congo » qui fut la forme juridique proposée par Léopold II, le roi des Belges, instituait dans cette lancée l’idée d’une exploitation qui se voulait vétilleuse à l’égard de la nature. Il avait même proposé la création d’un État, l’État indépendant du Congo (EIC), qui en serait garant et apaiserait les ardeurs de l’Allemagne, de l’Angleterre, de la France et du Portugal qui revendiquaient, chacun à titre exclusif, la domination du bassin du Congo. Croyant en la bonne foi du souverain belge, les parties prenantes de la conférence confièrent l’imperium de l’EIC, non à un État, mais à une organisation internationale, l’Association Internationale du Congo (AIC) qu’il avait créée plus tôt et qui était sous la houlette du journaliste et explorateur américain Henry Morton Staley. Or, peu après la création de l’EIC, Léopold II dissout l’AIC et devient de fait, à titre personnel, le souverain de l’EIC (Joly, 1996, p. 107). Ce tour de passe-passe léopoldien remet totalement entre les mains des États européens colonisateurs le sort de l’environnement en Afrique centrale.

Une utilité économique ayant été trouvée à la nature en Afrique centrale à l’orée de la partition et de la colonisation, chaque puissance européenne s’est en effet attelée à exploiter à sa convenance l’écosystème jusqu’à l’accession des pays africains à l’indépendance. Au lendemain de la Deuxième Conférence de Berlin, elles sont au nombre de quatre. Il s’agit de l’Allemagne (au Cameroun), du Portugal (en Angola), de la Belgique (au Congo-Léopoldville, aujourd’hui Congo-Kinshasa ou République démocratique du Congo) et de la France (au Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari, et Tchad dès 1900). Indépendamment des régimes administratifs, elles ont en commun l’ambition d’exploiter au maximum les ressources naturelles pour alimenter les industries métropolitaines. Dès la fin des années 1880 et à l’approche de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la politique d’exploitation des ressources naturelles en Afrique centrale repose sur une logique prévaricatrice avec l’octroi des licences d’exploitation ou de concessions aux compagnies privées pour des durées variables, en échange des contributions au fisc métropolitain. Consubstantiel à l’émergence du capitalisme au 16e siècle, le régime des concessions est en effet un système monopoliste.

Au Cameroun allemand, cela se matérialise par l’octroi en 1890 d’une concession de 7 000 000 ha à la Sud-Kamerun Gesellschaft (Compagnie du Sud-Kamerun – orthographe de Cameroun à l’époque des Allemands) et de 4 500 000 ha à la Nord-West Kamerun Gesellschaft (Compagnie du Nord-Kamerun) (Kouna Eloundou, 2012, p. 39). En Afrique centrale française, la Société du Haut Ogooué (SHO) est la première à se voir accorder dès novembre 1893 une concession. Entre juin 1899 et mars 1900, une quarantaine d’autres compagnies obtiennent le même droit pour 30 ans. La Société des Sultanats du Haut Oubangui (SSHO), après la SHO est la plus importante. Il y a aussi la Compagnie française du Haut-Congo (CFHC) fondée sur les rives de la Likouala-Mossaka au Moyen-Congo en 1899. La plus petite en termes de superficie exploitée est la Société de la N’Kémé-N’Kénie (Bouche, 1991, p. 161-164; Coquery-Vidrovitch, 1972, p. 421-485; Maquet, Baba Kaké et Suret-Canale, 1971). Au Congo belge, la compagnie à capitaux anglo-saxons et belges Unilever se voit octroyer 5 650 000 ha de terre (Ki-Zerbo, 1978, p. 460). Ces concessions, dans lesquelles on développe diverses cultures de rente comme le cacao, le café, l’hévéa, le palmier à huile ou l’arachide, participent à une modification du paysage en Afrique centrale. Cependant, les concessionnaires privilégient une économie de ponction et, par conséquent, investissent très peu (Norodom Kiari, 2012, p. 27-31). Il n’en est pas autrement du bois dont l’exploitation est généralisée dans la forêt dense équatoriale. Les arbres sont en effet abattus pour divers travaux publics comme la construction des bâtiments et des ponts à une époque et un contexte, bien sûr, où la notion de substitution des plants coupés par des initiatives de reforestation pour préserver l’écosystème n’effleurait personne. Durant toute la période coloniale, les grumes comptent parmi les ressources forestières régulièrement exportées vers l’Europe (Pountougnigni Njuh, 2020, p. 133-135).

En fin de compte, les puissances coloniales n’ont pas eu d’égards pour la préservation de la nature. Les tentatives de réglementation, d’exploitation encadrée des ressources constituant l’écosystème végétal sont une illusion tant que l’on ressent le besoin d’alimenter les industries métropolitaines avec les matières premières. En effet, « la tâche de l’État en colonie fut [d’]assurer d’une part la cohésion de l’oppression de façon à ce que celle-ci soit acceptée et incorporée par les Africains eux-mêmes, et d’autre part faciliter l’accumulation du capital et la pénétration de l’économie marchande » (Lassagne, 2005, p. 56). Derrière eux, c’est donc une habitude, une technologie et un savoir-faire de ponction des ressources environnementales en général et forestières en particulier que les États coloniaux laissent en Afrique centrale au moment des indépendances.

Pouvoirs discrétionnaires des États et green deals dans la post-colonie

En Afrique centrale, la période postcoloniale débute en 1960 pour la plupart des pays sous le double fond du retrait des anciennes puissances coloniales et leur substitution par les États nouvellement indépendants (Cameroun, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon, République Centrafricaine, Tchad – la Guinée Équatoriale devient indépendante en 1968 et l’Angola en 1975). Pour des acteurs politiques qui ont hérité d’une économie à reconstruire, les ressources dont disposent les États indépendants d’Afrique sont bienvenues dans les échanges. Le développement comme ligne d’horizon requiert en effet un recours aux ressources naturelles comme le bois dont la contribution aux économies nationales de la sous-région n’a reculé que récemment avec la propension développée pour les ressources pétrolières et minières (Bayol et al., 2012, p. 43). Il est vrai qu’au lendemain des indépendances, les orientations économiques des États d’Afrique centrale sont divergentes et les héritiers de l’administration coloniale comptent en partie, en échange de leur coopération avec l’ancienne métropole, sur les donations du Fonds d’Aide à la Coopération (FAC) pour leur développement. Ainsi, ce sont des secteurs comme l’agriculture (au Cameroun) ou encore les activités minières (diamant en RCA, pétrole au Gabon, etc.) qui sont privilégiées pour le développement économique. Toutefois, l’exportation des grumes n’est pas un pis-aller, d’autant plus que le bois figure en bonne place, à côté des richesses agricoles (cacao, café, banane), parmi les produits commerciaux admissibles sur le marché européen dans le cadre des accords de coopération économique entre l’Europe et le groupe des pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) (Ébalé, 2001, p. 378-379; Chinweizu, 1998, p. 821-822). La réalité est qu’en dehors des indépendances politiques, les grandes puissances ont trouvé des subterfuges permettant de conserver leurs prérogatives sur les secteurs porteurs ou clés des économies nationales africaines. Dans le secteur forestier, la continuation des activités d’une multinationale comme le français Rougier, implantée en Afrique centrale (au Gabon notamment) dès les années 1950, illustre cette mise en retraite problématique de la domination économique des grandes puissances. En plus du Gabon, Rougier est aujourd’hui, également, au Cameroun, au Congo-Brazzaville et en RCA (Karsenty, 2020b; Karsenty, s.d., p. 2). Autant dire que le groupe a plutôt élargi son champ d’opération dans la post-colonie.

En l’absence d’infrastructures industrielles, pouvant permettre de transformer localement les grumes en produits dérivés (lattes, contre-plaqués, etc.), l’on est donc resté dans le schéma d’un savoir-faire de ponction de l’environnement pour des raisons économiques d’exportation. Le bois, comme l’ensemble des autres ressources naturelles fait en effet partie des éléments encadrés par les accords secrets entre la France et ses anciennes colonies (Karsenty, 2020b). Celles-ci ont l’obligation de lui proposer en premier leurs ressources pour achat et de ne se tourner vers d’éventuelles autres partenaires qu’en cas de désintérêt de la France. Dans cette perspective qui fait le lit d’un capitalisme sénile, les ressources naturelles subissent ainsi le poids des pesanteurs politiques et des rapports statiques entre les anciennes colonies et les métropoles. Dans les années 1970, la découverte du pétrole est venue s’ajouter aux grumes comme produits d’exportation stratégique. La crise des années 1980 enlève cependant aux États africains (les pays de l’Afrique centrale ne sont pas exceptés) le monopole de la sous-traitance et de la braderie à huis clos, dans les arcanes des procédés du « gouvernement privé indirect » (Mbembe, 2000, p. 95-138) des ressources naturelles.

Après deux décennies de marche contrastée vers la reconstruction économique, les États d’Afrique centrale tombent en effet sous les Plans d’ajustements structurels (PAS) – on parle aussi souvent de « Programme d’ajustement structurel » – imposés par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). Ces plans tirent avantage des paradoxes de la gouvernance économique des pays africains au lendemain des indépendances. Les mesures formulées par les institutions de Bretton Woods sont en effet présentées comme devant amener les États à mieux appréhender les contradictions ou l’obsolescence de leur législation et procéder à la « déréglementation », après une « revue juridique », de l’ensemble des textes en vigueur régissant certains secteurs de leur économie. Il est simultanément question de relever les incohérences organisationnelles, les chevauchements ou l’émiettement des attributions dans l’organisation gouvernementale, en vue d’élaborer une structure plus adaptée et favorable à un meilleur fonctionnement des services publics (Haman Adji, 2009, p. 142). Les États sont ainsi appelés à mettre en place un plan d’organisation et à décanter les effectifs pléthoriques. Il est question d’alléger l’administration et de maîtriser la masse salariale de la fonction publique, mais aussi de redéployer du personnel dans d’autres secteurs d’activités, notamment le secteur privé. Les États doivent en outre dresser des plans sectoriels pour l’amélioration des performances à la hauteur des attentes des « usagers » et « usagères » dans l’éducation, la santé, les transports, etc. Enfin, ils doivent établir des règles et procédures de gestion rationnelle des ressources économiques et financières limitant le gaspillage ou l’abus des biens sociaux. Les PAS sont accompagnés d’outils « modernes » de gestion basés sur les « normes standards » et les exigences de rendement de production et de rentabilité financière et/ou sociale (Haman Adji, 2009, p. 142-143).

En prenant donc à rebours les systèmes économiques échafaudés par les États africains depuis l’accession aux indépendances, les PAS instituent une certaine exigence de transparence dans plusieurs secteurs des économies nationales. La filière bois qui s’abreuve à vau-l’eau sur les mécanismes naturels et environnementaux de régénération végétale en fait partie. C’est ce qui explique la déferlante des réformes au cours des années 1990 qui ont voulu la sortir des accords gré à gré et ramener sur les projecteurs des scrutateurs internationaux du secteur forestier (Bayol et al., 2012, p. 43-51; Karsenty et Fournier, 2008, p. 43; Lassagne, 2005, p. 62). Il faut dire, comme nous le verrons plus loin, que ces lanceurs d’alerte suivent un élan de sensibilisation dont les prémices remontent aux années 1950-1960. C’est dans le sillage de ces mutations qu’au Cameroun, le gouvernement élabore en 1993 une politique forestière. L’ambition affichée est de reconnaître que les ressources forestières nationales étaient en dégradation même si leur importance économique demeurait primordiale. L’on s’inquiète aussi de la faible implication des populations rurales dans la conservation des écosystèmes forestiers, ainsi que des résultats économiques en dessous des espérances et d’un système de gestion sectorielle sans véritables maîtres d’œuvre. En fin de compte, les enjeux capitalistiques restent encore prégnants, car malgré toutes les alertes, il est question d’augmenter la rentabilité économique des forêts (Bigombe Logo, Sinang et Zo’obo, 2020, p. 208). Il faut attendre 1999 pour que les bases juridiques d’un organisme chargé de veiller sur la protection de l’écosystème forestier soient jetées. L’organisme en question est la Commission des forêts de l’Afrique centrale (COMIFAC) dont le traité, pour des raisons de lenteur administrative, n’est signé par les pays de la sous-région qu’en 2005 pour entrer en vigueur l’année d’après (2006).

Malgré toutes ces péripéties, la filière bois conserve en fait sa primauté économique. Les gouvernements valorisent cet enjeu mieux que le fameux « notre avenir à tous » au sujet duquel le rapport Brundtland tire la sonnette d’alarme depuis 1987 en requérant notamment un changement collectif de traditions économiques. En effet, la production des grumes (la déforestation qui s’en suit) est allée croissante dans le bassin du Congo, de manière globale, passant d’un total de 4 788 408 m3/an en 1991 à 6 529 322 m3/an dès 1995 et à 7 365 508 m3/an en 2009 (Bayol et al., 2012, p. 55). Ainsi, les besoins économiques ont constamment inscrit les puissances du Nord, de connivence avec les États postcoloniaux, dans une relation de ponction de l’écosystème forestier de ce bassin depuis la fin du 19e siècle. Cependant, l’intensification du discours relatif à la protection de cet écosystème, en mobilisant plusieurs arguments, est à l’origine d’une révision de cette posture.

Déflagration anthropocénique et « recalibrage » des politiques environnementales

L’intérêt pour l’environnement acquiert droit de cité chez les puissances occidentales au tournant des années 1990 (Ébalé, 2010). Les conséquences liées à la déforestation ne laissent en effet personne indifférent, car elles participent des facteurs qui contribuent aux changements climatiques et à l’« invivabilité » de la planète. La disparition de certaines espèces, la destruction de la couche d’ozone, la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et, subséquemment, le réchauffement climatique, en sont d’autres conséquences. Les risques écologiques se sont ainsi imposés à tous et à toutes, aussi bien dans les pays riches que dans les pays émergents (Giblin, 2017). L’on éclaire le processus d’internationalisation de la lutte pour la protection de l’environnement pour saisir le contexte et les dynamiques de cette nature qui sont observables dans le bassin du Congo.

L’internationalisation de la lutte contre la fragilité de l’écosystème global

Il échoit au botaniste anglais Arthur Tansley le mérite d’avoir forgé en 1935 le concept d’« écosystème » afin de caractériser les interactions dynamiques qui relient le biotope aux êtres vivants qui s’y trouvent. Marquées par une propension à l’anthropocentrisme, ces dynamiques ont longtemps fait du biotope l’élément devant être subjugué pour l’épanouissement socio-économique de l’humain. Vers le milieu des années 1950, les progrès techniques et la révolution industrielle avaient aidé celui-ci à consolider une habitude de consommation insouciante de l’environnement. Ce n’est pas que l’idée d’une production et d’une consommation responsable n’ait jamais été l’objet de préoccupation. En effet, certains travaux d’histoire établissent que l’idée de responsabilité sociale par exemple s’est diffusée dans la société et les milieux des affaires dès la fin du 19e siècle, en pleine transformation du capitalisme (Jbara, 2017, p. 87). Mais en tant que telle, la protection de l’environnement n’a pas été inscrite à l’agenda politique avant la fin des années 1960. Les premières administrations qui se sont spécifiquement consacrées à la question ne sont apparues qu’au tournant des années 1960-1970. Il s’agit d’abord de la Suède qui fait office d’État pionnier dans la mise en œuvre d’un processus politico-juridique de protection de l’environnement. Puis, c’est au tour des États-Unis qui créent en 1969 l’Environnent Protection Agency (EPA) pour lutter contre la pollution. L’Organisation des Nations unies (ONU) fait ensuite sienne cette préoccupation en portant au pinacle des discussions dans les années 1970 un code de bonne conduite pour les firmes. Au début des années 1980, des mesures concernant les investissements liés au commerce (Trade-related investments measure – TRIM) sont adoptées dans le cadre de l’Uruguay Round (Smouts, Batistella et Vennesson, 2006, p. 362; Jbara, 2017, p. 87).

En Europe occidentale, c’est à cette période que la prise en charge de l’environnement est palpable avec l’apparition des partis écologiques liant la protection de l’environnement au nouvel ordre politique. Le rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de 1987 présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland interpelle plus tard sur « Notre avenir à tous » et met en avant le concept de « développement durable ». Celui-ci est envisagé comme « celui qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins » (Smouts, Batistella et Vennesson, 2006, p. 127). Puis se tient le sommet de Rio (1992) sur la Terre qui établit un diagnostic qui rend urgente la construction d’une civilisation économique planétaire qui réfrène le capitalisme et ne compromette ni la nature ni l’humain lui-même au seul prétexte de l’accroissement du profit pour le profit.

Le début des années 1990 se présente donc comme une période charnière de la géopolitique de l’environnement dans la mesure où « la question de la défense de l’environnement devient un des points principaux à l’agenda des conférences internationales » (González Espinosa et Lipietz, 2005, p. 91). Ces élans d’alerte gagnent par la suite le milieu financier notamment avec l’attention accordée par la Banque mondiale dans un rapport publié dans ce sens en 1991. Depuis lors, elle s’est efforcée d’introduire des réformes économiques et institutionnelles destinées à améliorer, par exemple, la gestion du secteur forestier dont elle est perçue comme le véritable régulateur de nos jours (Karsenty et Fournier, 2008, p. 43; d’Orfeuil, 2006, p. 86). En 1999, Koffi Atta Annan, alors secrétaire général des Nations unies, propose un Pacte mondial (Global Compact) aux entreprises. Il s’agit de les emmener à respecter les droits de l’humain et les normes fondamentales en matière de droit de travail et de l’environnement. Annan, pour justifier son invitation, rappela la nécessité d’établir une rationalité entre recherche du profit d’une part et bien-être de l’humain et de la nature d’autre part : « si nous ne nous attelons pas à mettre en œuvre ces valeurs universelles, dit-il, ce sont la stabilité et l’ouverture des marchés mondiaux qui risquent d’être mises en péril » (cité par Smouts, Batistella et Vennesson, 2006, p. 127).

L’on retient ainsi que la question de la protection de l’environnement s’est internationalisée dès la fin des années 1990 à partir d’une préoccupation portée par une poignée de protagonistes et communautés isolés. Cet intérêt est allé relativement grandissant dans la mesure où les crises écologiques font partie des crises multiformes en ce début de 21e siècle (Sarr, 2017, p. 11). En effet, la gestion des problèmes relatifs à l’environnement s’est hissée au rang des domaines nécessitant une synergie d’action, et par conséquent une approche globale qui ne peut être exclusivement menée dans le cadre étatique. La protection de l’écosystème global est un défi qui exige la coopération internationale de tous les acteurs à savoir les États, les organisations interétatiques, les organisations non gouvernementales (ONG), les firmes, les organisations de la société civile (OSC) et les populations.

Logiques de co-motion au chevet du bassin du Congo : les dynamiques de la décentralisation de la protection de l’environnement

Depuis le début des années 2000, l’on observe une évolution de l’attitude des grandes puissances vis-à-vis de l’écosystème en Afrique centrale. Elle se traduit par un désir de rationalisation de l’exploitation des ressources forestières, l’appui financier aux initiatives de protection de la nature et à l’enracinement des pratiques communautaires de « bonne gouvernance » (Karsenty, 2020a, p. 9). Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un ensemble de programmes. Parmi ceux-ci, il y a le plan d’action européen FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) adopté en 2003 (Bayol et al., 2012, p. 52-53). Son principe de fonctionnement repose sur la négociation des Accords de partenariats volontaires (APV – on parle donc souvent d’APV-FLEGT). Ces négociations portent sur le commerce entre l’Union européenne (UE) et les pays producteurs de bois en Afrique centrale dans la perspective de la lutte conjointe contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce frauduleux de bois et pour l’évolution de la gouvernance de l’exploitation forestière dans la sous-région. La signature de ces accords par des États habitués à tirer des bénéfices importants, sans restriction sur le commerce du bois, n’a pas été évidente. En effet, c’est en compte-gouttes que les cinq pays forestiers du bassin du Congo que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la RCA et la RDC ont adhéré à ce programme. Le Congo, le Cameroun et la RCA ne signent les APV-FLEGT qu’en 2010, respectivement aux mois de mai, octobre et décembre, soit sept ans après l’instauration du FLEGT. Le Gabon et la RDC, quant à eux, en étaient à la même époque à l’ouverture des négociations (Bayol et al., 2012, p. 52).

La difficulté qu’a le FLEGT est peut-être d’insister sur la transparence et la légalité sous peine de restriction d’accès au marché européen par les pays producteurs de bois d’Afrique centrale, contrairement à un autre programme financé en majorité par les grandes puissances à savoir la REDD+ (Réduire les émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière). Le mécanisme REDD+ est en effet un dispositif qui a été prévu dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il est porté par la Banque mondiale qui a créé un fond spécialement dédié : Fonds pour l’environnement mondial (FEM). À partir de ce fonds, la BM a déjà fait un don de 13 000 000 $ USD pour des actions qui avaient été étalées sur cinq ans (2011-2016). Cet appui avait pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles et techniques des pays par l’amélioration des connaissances et la coordination sur REDD+ dans le bassin du Congo, le renforcement des capacités de mesure et suivi du carbone forestier, l’intégration du concept REDD+ dans les projets de gestion durable des forêts et l’ancrage des pratiques transparentes de gestion des finances et de passation des marchés, le suivi et évaluation, le renforcement des partenariats dans le cadre du projet. En résumé, le REDD+ a l’ambition de compenser financièrement les pays ayant accompli des efforts avérés pour limiter les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et la dégradation forestière en Afrique centrale.

Pour autant qu’il se veuille généreux, le financement de la REDD+ repose toutefois sur une base méritocratique en étant regardant sur les questions de bonne gouvernance. Les gouvernements des pays du bassin du Congo sont les bénéficiaires de prédilection. Mais dans un contexte où la corruption est une gangrène, la BM, par prudence, opère avec un éventail d’acteurs. Il s’agit de créer des conditions d’une coopération permettant aux parties prenantes d’atteindre les objectifs visés par la REDD+ à savoir : renforcer les pratiques d’une coordination régionale autour du projet pour garantir son succès; l’établissement d’une économie d’échelle dans le secteur forestier; l’application du principe de subsidiarité et la promotion d’une approche inclusive pour le débat sur le mécanisme. Ainsi, les autres acteurs sollicités dans la mise en œuvre du REDD+ sont les Points focaux pour le changement climatique, les décideurs au niveau de chaque pays et le secrétariat exécutif de la COMIFAC. En plus de ces acteurs politiques, il y a les groupes techniques de travail composés des expertes et experts nationaux, des institutions en charge de la gestion forestière et de la recherche. De même, et non des moindres, il y a les réseaux régionaux et nationaux de plaidoirie pour la protection de l’environnement et les promoteurs de projets pilotes au niveau de la société civile. En Afrique centrale, leur émergence dans le champ de la gouvernance forestière est la résultante du réformisme qui travers la sphère politique en Afrique centrale, mais également du fait de l’enlisement de l’initiative FLEGT et de la REDD+ dans les mécanismes de gouvernance mis en place par les États de la sous-région. Ainsi, comme l’affirme Alain Karsenty :

L’Afrique centrale a connu ces 20 dernières années un processus, au moins apparent, de libéralisation sociétale marquée par une multiplication du nombre des partis politiques, l’explosion de la presse écrite et de nouveaux médias (journaux et télévision privés, sites internet, etc.). Ces changements ont modifié le rapport du public aux questions forestières, et ont permis l’émergence d’une société civile plus active. La « gestion participative » est admise – au moins dans les discours (Karsenty, 2020a, p. 13).

L’une des mutations de la gouvernance forestière en Afrique centrale, qui s’est opérée au profit des OSC est le passage d’une approche centrée connue depuis l’époque coloniale à la décentralisation au tournant des années 1990 (Kouosseu, Zo’obo et Pokam Kamdem, 2020, p. 23-43). Cette mutation présage en principe de meilleurs auspices pour la gouvernance forestière et la préservation de l’environnement dans le bassin du Congo. En effet, pour autant que l’adhésion des États aux normes écologiques relève d’une question de bon sens et charrie les allures d’une éthique politique responsable envers l’écologie, il n’en demeure pas moins que c’est par intérêt que bon nombre d’entre eux se sont inscrits dans cette perspective, intéressés par les multiples ressources que drainent à leur profit l’adoption des comportements écoresponsables (Batchom, 2018, p. 246).

Les OSC en revanche constituent, en raison de leur caractère apolitique et du fait qu’elles n’ont pas un but lucratif, un groupe d’acteurs particuliers que tendent à privilégier les organismes multilatéraux (Banque mondiale, World Wild Fund, Programme des Nations unies pour le développement, Programme des Nations unies pour l’environnement, etc.) et bilatéraux (Agence française de développement, GIZ, Rainforest Foundation UK, etc.) de coopération qu’épaulent les grandes puissances. L’on peut concéder que cette propension s’inscrit dans une tradition de la gouvernance qui, en Occident, a connu une participation plutôt efficiente et efficace des organisations non gouvernementales depuis le tournant du 17e siècle avec l’action des missionnaires chrétiens avant de se consolider avec des organisations de type laïc à partir du 19e siècle (Pokam Kamdem, 2016; d’Orfeuil, 2006, p. 18-19). Depuis lors, elles ont pu œuvrer en faveur des avancées diplomatiques et mener avec succès de nombreuses causes pour le bien-être de l’humanité (d’Orfeuil, 2006, p. 185). En Afrique centrale, cette tradition est relativement récente. C’est la raison pour laquelle la question de la formation et du transfert des savoirs indispensables à la lutte pour la protection de l’écosystème forestier est primordiale. Nous relevons avec Karsenty et Fournier (2008) deux approches de transfert de gestion et de la lutte pour la préservation de l’écosystème forestier en Afrique centrale.

La première consiste à la sensibilisation et à l’inclusion des communautés dans la gestion du patrimoine forestier dans la sous-région. La BM apporte ainsi son appui depuis les années 1990 aux initiatives visant la constitution des « forêts communautaires » afin de déliter le monopole des États sur les espaces boisés au profit des communautés qui peuvent alors bénéficier des redevances forestières annuelles (RFA). C’est une mesure visant en effet à contraindre les États à implémenter les textes qu’ils ont parfois eux-mêmes établis dans le sillage des réformes des années 1990. Au Cameroun par exemple, une loi de 1994 consacre en effet la possibilité pour des communautés villageoises de bénéficier des forêts d’une superficie maximale de 5 000 ha sur le domaine forestier national (Karsenty, 2020b; Karsenty et Fournier, 2008, p. 46). Toutefois, jusqu’en mars 2007, moins d’un quart des 420 713 ha de forêts communautaires avaient reçu l’approbation de leur plan de gestion permettant leur exploitation légale. Un scénario semblable s’est déployé au Gabon où une disposition similaire, introduite dans le Code forestier de 2001, est demeurée une formalité. De même, en RDC, la loi forestière de 2002 prévoit que des concessions forestières puissent être attribuées aux communautés villageoises sur les terres détenues en vertu des coutumes sur le domaine protégé, mais aucune concession communautaire n’a encore été constituée (Karsenty et Fournier, 2008, p. 46). Bref, les États sont restés campés dans la logique monopoliste dans le secteur forestier en dépit de cette initiative de transfert de compétence soutenu par la BM dont l’enjeu est de favoriser une décentralisation ou une démocratisation de la gestion des ressources forestières d’une part. D’autre part, il s’agit de favoriser une approche participative qui permettrait aux communautés de mettre leurs savoir-faire à contribution pour la préservation du biotope dans lequel elles vivent, sachant que les populations ne s’autoriseraient pas à détruire leur milieu de vie. L’enjeu est donc in fine le développement durable, car celles-ci ne voudraient pas compromettre l’avenir de leurs progénitures, elles-mêmes ayant hérité de ce cadre de vie de leurs ancêtres.

Faute de pouvoir renforcer les capacités des populations qui ploient souvent sous le poids des gouvernements, le second canal exploré jusqu’ici consiste en l’outillage technique (via des séminaires d’imprégnation et des dotations matérielles et financières) et par l’accroissement du rôle des OSC dans la lutte pour la transparence et le respect des normes de certification dans le secteur forestier en Afrique centrale. Pour ce faire, la méthode utilisée et soutenue par la BM et l’UE est l’Observation indépendante (OI). On parle aussi souvent de l’Observation indépendante de l’environnement (OIE). L’OI, confiée à des OSC mandatées ou accréditées, consiste pour celles-ci à rapporter les conditions de déroulement des attributions des marchés et de l’exploitation des ressources dans le but de renforcer la transparence dans le secteur forestier. L’objectif est d’éroder les mécanismes opaques du gré à gré au profit de l’adjudication publique dans ce domaine. Discutée entre 1997 et 1999, l’OI est entre autres acceptée par le Cameroun en 2001 et en 2007 par le Congo-Brazzaville (Karsenty et Fournier, 2008, p. 46). L’OI présente l’avantage, du point de vue des bailleurs de fonds occidentaux, de permettre une intervation des organisations non gouvernementales occidentales dans le processus de certification et d’exploitation contrôlée des ressources forestières en Afrique centrale. C’est le cas des ONG Global Witness et REM (Karsenty et Fournier, ibid.). Cela ouvre et tisse des perspectives de coopération transnationale entre les ONG occidentales et les OSC en Afrique centrale. Cette coopération, en général à l’écart des interférences politiques, fait le lit d’une approche professionnelle et le plus souvent efficace de la protection de l’environnement dans la sous-région. Cependant, l’enjeu pour les ONG occidentales est de transmettre leur vision de la gouvernance forestière, participant ainsi à l’imposition des normes dont l’opérationnalité peut être relative. L’intervention des OSC locales constitue une chance de donner aux expériences endogènes séculaires du rapport humain-nature une visibilité et un écho dans la sphère des normes qui gouvernent la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité. Au Cameroun, deux cas de plaidoirie servent d’illustration à ce sujet.

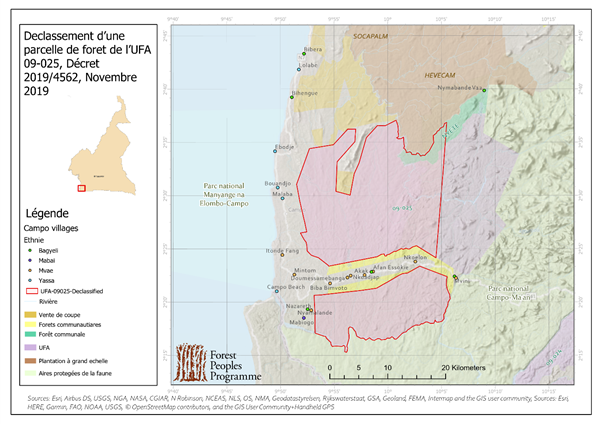

Le 11 novembre 2019, un décret du Premier ministre camerounais créé l’Unité forestière d’aménagement (UFA) 09-025 dans le département de l’Océan, région du Sud au Cameroun (voir carte 1). D’une superficie totale de 88 147,84 ha, cette UFA est incorporée au domaine privé de l’État au titre de forêt de production par décret n°2005/052/PM du 4 février 2005. Or, elle renferme la biodiversité du parc national de Campo Ma’an qui héberge 26 espèces de mammifères moyens et grands dont les « Big Five de la forêt » (éléphant, buffle, grands signes, notamment les gorilles et les chimpanzés, panthère et pangolin géant) ainsi qu’une flore riche de plus de 60 espèces à l’instar du bubinga, du doussié blanc et rouge et des espèces semi-aquatiques rares et endémiques (Kenfack Tsabdo, 2020a). Ce déclassement de novembre 2019 vise pourtant à attribuer l’UFA 09-025 à l’entreprise CamVert Sarl, basée à Yaoundé, pour des fins d’exploitation agro-industrielle. La réalisation de ce projet dans lequel CamVert s’était déjà curieusement lancée en créant une pépinière de palmier à huile à Campo depuis septembre 2019 visait l’installation d’une plantation de palmeraie de 60 000 ha (57 000 ha à Campo et 3 000 ha à Niété). Le 26 mars 2020, CamVert poursuit ses tractations en signant un accord avec un pseudo-représentant des populations locales (Bagyeli, Mvae, Yassa et Mabai). C’était une démarche cavalière qui avait pour but de passer sous le manche l’envers du projet.

En effet, la création de palmeraies industrielles implique le défrichement massif des terres forestières traditionnelles qui hébergent des sites culturels importants et constituent une source essentielle d’approvisionnement (vivres, pharmacopée) pour les populations. Dans la foulée, la superficie à mettre en exploitation comporte 5 000 ha des plantations villageoises et communautaires. Les dommages à la fois écologiques, socio-économiques et culturels que présente le projet sont donc importants. N’eut été la dénonciation conjointe de la Bagyeli Cultural Association and Development (BACUDA), de l’OSC camerounaise Appui pour la protection de l’environnement et le développement (APED) et Forest Peoples Programme, ce projet aurait abouti (Forest Peoples Programme, 2020). D’autres OSC camerounaises et internationales qu’il serait fastidieux d’énumérer exhaustivement ici (Greenpeace Afrique et Green Development Advocates – GDA) ont aussi émis des objections contre le projet écolocide de CamVert Sarl (Kenfack Tsabdo, 2020a). L’UFA a finalement été attribué à cette entreprise. Néanmoins, la dénonciation des irrégularités entachant la procédure d’accaparement et les conséquences qui découleraient de la création de la palmeraie ont ainsi permis de revoir les conditions de la mise en valeur de l’UFA 09-25. L’écosystème forestier de Campo et de Niété dans le Sud Cameroun n’a pas totalement été sacrifiée à « l’autel » du capitalisme agro-industriel.

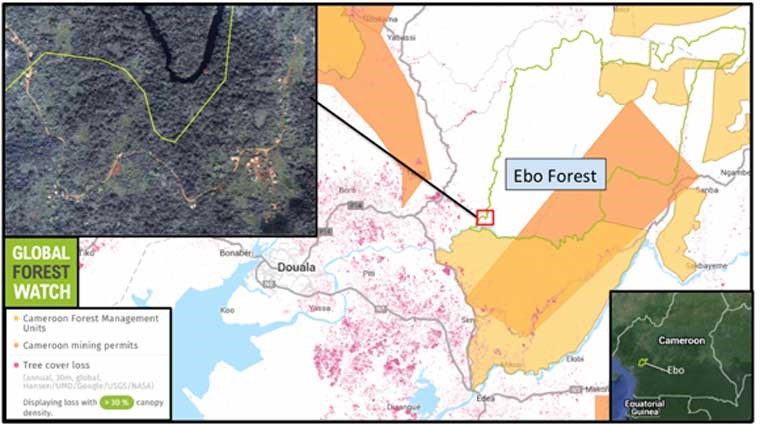

Le deuxième cas de figure oriente les projecteurs dans une zone située à califourchon entre deux régions administratives, toujours au Cameroun. Le 4 février 2020, le Ministre camerounais des forêts et de la faune signe un décret portant deux avis au public de création de nouvelles concessions d’exploitation forestière dans la forêt d’Ebo pour au moins trente ans. Cette réserve forestière d’une superficie globale de 1 500 km2 environ est située à cheval entre la Région du Littoral (Départements du Nkam, de la Sanaga Maritime) et la Région du Centre (Mbam-et-Inoubou, Arrondissements de Yingui, de Ngambé et de Ndikiniméki) comme l’illustre la carte 2 ci-après.

Allongée en territoire occupé par la communauté Banen, la forêt d’Ebo apparaissait pourtant encore, au regard d’un inventaire effectué en janvier 2020, comme l’une des dernières forêts primaires de l’Afrique centrale (Centre pour l’environnement et le développement – CED, 2020). L’inventaire en question relevait l’existence de plus de 700 éléphants dans la forêt d’Ebo. À côté de ces pachydermes, le site abrite des espèces rares de primates, environ 25 gorilles notamment qui forment l’unique population dans le monde que les scientifiques n’ont pas encore réussi à rattacher à une espèce connue. Sur la même lancée on estimait, en 2018, à environ 750 le nombre de chimpanzés, parmi lesquels le chimpanzé du Nigeria-Cameroun (Pan troglodstes ellioti), l’une des rares des quatre sous-espèces qui existent au monde qui sache utiliser des outils. La forêt d’Ebo est par ailleurs le biotope de 160 espèces d’oiseaux exotiques (dont le perroquet gris et le picatharte au cou gris), la grenouille Goliath (la plus grande au monde avec 75 centimètres de long). Pour ce qui est de la flore, la canopée forestière d’Ebo est un puits d’environ 35 millions de tonnes de carbone selon Greenpeace (Lenga, 2020).

L’arrêté ministériel du 4 février qui n’est connu du grand public qu’en mars 2020 est donc surprenant et paradoxal. À l’initiative de l’Ebo Forest Research Project (EFRP), le gouvernement camerounais avait en effet entrepris de classer la forêt d’Ebo dans le parc national en 2006. Dessinant le spectre d’une perte des droits communautaires chez les riverains, le projet essuie la réticence et se heurte finalement à une pétition de plus de 200 signatures en 2012, année où le gouvernement se rétracte (Kenfack Tsabdo, 2020b). Huit ans plus tard, curieusement, à la place d’un parc qui pouvait encore être négociable, c’est une zone d’exploitation forestière pure et simple que veut instituer l’arrêté du 4 février 2020 en ouvrant 64 835 ha du massif forestier d’Ebo sont ouverts à la coupe (Lenga, 2020). L’on comprend pourquoi l’arrêté n’a vraiment pas été rendu public alors qu’il lançait un avis à l’attention des populations locales. Craignait-on que le scandale écologique qui se dessinait provoque un tollé? Car 68 385 ha c’est pratiquement la superficie de la ville de New York ou encore l’équivalent de 96 000 terrains de football (CED, 2020). Il faut attendre la veille de la convocation d’une réunion qui s’est tenue le 10 mars 2020 et visait à convaincre les populations locales, proches ou concernées – ou plutôt leurs représentants – des bénéfices espérés de la mise en exploitation d’une telle surface. L’on note avec soin la technique envisagée qui était celle de convaincre et non de négocier. Ce processus de classement « exceptionnellement rapide », comme le relèvent l’Environmental Investigation Agency (EIA) et le CED, culmine avec le décret n°2020/3216 du 14 juillet 2020 par le Premier ministre camerounais constituant la totalité des 68 385 ha en question en UFA 07 006. Les choses sont allées si vite, en réalité, parce que l’on a voulu profiter de la pandémie du coronavirus (COVID-19). Ces démarches sont en effet engagées dans un contexte où, en raison des restrictions (la régulation des regroupements particulièrement) liées à la crise du COVID-19, les populations sont dans l’impossibilité de s’organiser pour se faire entendre et riposter comme autrefois face au projet de parc (CED, 2020). C’est dans ce sillage qu’OSC et ONG sont entrées en scène en prenant des initiatives visant à préserver le massif forestier d’Ebo.

En avril 2020, c’est en effet l’EFRP, l’ONG Sekakoh et Community Assistance in Devlopement (COMAID), appuyée par le Programme de petites initiatives (PPI) de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui demandent au gouvernement camerounais de suspendre le projet d’exploitation de la forêt d’Ebo. Elles proposent en lieu et place une concertation entre les parties prenantes, communautés locales incluses, pour créer un plan d’aménagement du territoire inclusif et multisectoriel. Cette demande qui a été cosignée par plus de 60 écologistes et écologues camerounais·es et étranger·e·s dont le président du Groupe de spécialistes des primates (GSP) de l’UICN (Wikipédia, 2020), n’empêche cependant pas l’engrenage lancé en février de continuer à tourner. En effet, lors d’une rencontre du 13 juin 2020 (les mesures de confinement ont été atténuées), des élites Banen émettent le vœu d’être associés en amont à la définition du cahier des charges de l’exploitation. Or, la proximité habituelle entre les « élites » et le gouvernement dont ils sont souvent membres est un secret de polichinelle. Une proximité dans le cadre duquel se déploie souvent un jeu contre les enjeux qui intéressent les populations à la base. Ces élites n’ont-elles d’ailleurs pas remercié le gouvernement dans le processus de création de l’UFA (Wikipédia, 2020), laquelle est effective avec le décret du 14 juillet 2020? Il faudrait s’attendre à une nouvelle vague de constatations, conjointement menée par des OSC et les dirigeants communautaires pour que Ebo soit mis à l’abri du risque de déforestation. Au-delà des pétitions, le Club des amis des gorilles (CAG) d’Iboti, un regroupement côtoyant cette forêt d’Ebo, a par exemple, en synergie avec les chefs traditionnels, proposé la délimitation d’une superficie de 39 km² pour la mettre en zone de non-accès aux populations (Kenfack Tsabdo, 2020b). C’est dans le sillage de ces protestations qu’en août 2020, le Premier ministre camerounais a décidé de suspendre le projet d’exploitation forestière à Ebo. La forêt d’Ebo est ainsi, pour le moment au moins, à l’abri de la menace de déforestation qui pesait sur elle. Ceci en partie grâce à l’intervention des OSC et des ONG.

Conclusion

La protection de l’environnement est aujourd’hui l’un des maîtres-mots de la géopolitique mondiale en dépit de la confrontation entre alarmistes et climato-sceptiques. La présente étude a scruté les traits majeurs de l’attitude des grandes puissances (celles de l’Europe notamment) à l’égard de l’écosystème forestier du bassin du Congo dans le temps. Le but était de relever et d’expliquer les mutations qui s’y sont opérées. L’analyse permet d’affirmer que le sort du « second poumon de la planète », le bassin du Congo, est inscrit dans l’agenda international de ces grandes puissances. L’action de celles-ci s’inscrit dans une tradition de l’exploitation continue des ressources dont regorge le bassin pour soutenir l’industrie métropolitaine. L’okoumé, le sapelli, l’ayous, le tali, l’okan, l’azobé, le padouk, le sipo, l’iroko, le kosipo, le wenge, le fraké et le bossé sont autant d’essences qui, depuis le 19e siècle, continuent d’être acheminées en Europe. Ce qui a changé, depuis maintenant une vingtaine d’années, c’est l’introduction progressive des mécanismes s’inscrivant dans la perspective d’une exploitation contrôlée ou rationnelle. L’on peut donc parler de l’effectivité d’une évolution de perception qui veut que la forêt équatoriale n’ait pas seulement une finalité économique ou mercantile, mais qu’elle devienne aussi un patrimoine à protéger. En considérant le contraste que cela soulève, cette situation confirme notre hypothèse de départ. Sous les exigences de l’économique verte, les puissances du Nord ont inscrit leurs politiques dans une trajectoire ambivalente, tantôt de renouvellement, tantôt en continuité à l’égard de la biodiversité du bassin du Congo. Cette mutation tient compte, en dernière analyse, de l’élargissement du cercle d’acteurs entre lesquels la synergie trace les lignes de fuite d’une motion collective au chevet du bassin du Congo. L’enjeu est la décentralisation progressive du secteur forestier pour une évolution vers une économie d’échelle et vétilleuse sur l’environnement.

À la différence des États influencés, malgré tout, et liés par la conditionnalité politique à l’égard des grandes puissances, les organisations de la société civile, plus proches des destinataires principiels des politiques de préservation de la nature à savoir les populations locales, demeurent le plancher pour l’efficacité de ces dernières. Leur caractère apolitique, non lucratif et le sens du professionnalisme duquel dépend leur réputation font d’elles des partenaires fiables pour soutenir cette cause destinée au bien-être de l’humanité. Elles apparaissent comme les soldats de ce nouvel humanisme. Alors que, d’après les prévisions, l’Afrique, à rebours des autres régions du monde, pourrait devenir bientôt le continent de la déforestation, notamment avec la RDC qui perd plus d’un million d’hectares de couvert arboré par an (Karsenty, 2020b), leur émergence dans le champ de la gouvernance forestière ne devrait cependant pas, à elle seule, être perçue comme la panacée pour la préservation de l’écosystème. Le renforcement de leurs capacités reste une nécessité au moins pour deux raisons. D’une part, il s’agit de les outiller davantage face à des États dont l’emprise demeure abrasive dans la gestion du patrimoine forestier sous-régional en Afrique centrale. D’autre part, le renforcement des capacités n’est pas un pis-aller dans un contexte où les pratiques professionnelles succombent souvent à la tentative de la bureaucratisation. Ce genre de dérive a été observé par González Espinosa et Lipietz (2005) en Amérique latine. Elle s’explique par le fait que malgré leurs ambitions, les OSC se retrouvent souvent dans un champ où le déficit des mesures et institutions pouvant exercer les contraintes sur les États les expose finalement, pour « survivre », à se conformer au risque de perdre, à la longue, la véhémence de leur plaidoirie.

Références

Ahram, Ariel, Köllner, Patrick and Sil, Rudra. 2018. Comparative Area Studies: Methodological Rationales and Cross-Regional Applications. Oxford: Oxford University Press.

Batchom, Paul Elvic. 2018. La loyauté écologique dans les relations internationales : quand les normes de civilité internationale se mettent au vert. Dans Batchom, Paul Elvic (dir.), L’État ailleurs : entre logiques de case et dynamiques du village global (243-263). Paris : L’Harmattan.

Bayol, Nicolas et al. 2012. La gestion des forêts et la filière bois en Afrique centrale. Dans De Wasseige, Carlos, De Marcken, Paya, Bayol, Nicolas, Hiol Hiol, François, Mayaux, Philippe, Desclée B., Billand, Alain et Robert Nasi (dir.), Les Forêts du Bassin du Congo : État des forêts 2010 (43-62). Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne. En ligne : https://www.researchgate.net/publication/232660070_La_gestion_des_forets_et_la_filiere_bois_en_Afrique_Centrale

Bigombe Logo, Patrice, Sinang, Joseph Jules et Zo’obo, Yannick. 2020. Les racines coloniales de la gestion des ressources forestières et fauniques au Cameroun. Dans Batibonak, Paul (dir.), Indépendances inachevées en Afrique : sur les chemins de la reconquête (193-218). Yaoundé : Monange.

Boniface, Pascal. 2017. La Géopolitique (4e édition). Paris : IRIS/Eyrolles,.

Bouche, Denise. 1991. Histoire de la colonisation française. Tome second : flux et reflux (1815-1962). Paris : Fayard.

Boulevert, Yves. 1998. Le dernier grand blanc de la carte d’Afrique : premières approches de l’Oubangui-Chari ou Centrafrique à la fin du XIXe siècle. Dans Danielle Lecoq, Antoine Chamard (dir.), Terre à découvrir, terres à parcourir : exploration et connaissance du monde (XIIe-XIXe siècles) (299-313). Paris : ORSTOM.

Centre pour l’Environnement et le Développement (CED). 2020. Communique de presse – Sauvegarder la forêt : le gouvernement camerounais revient sur sa décision concernant la forêt d’Ebo. En ligne : https://content.eia-global.org/assets/2020/08/Press+release+-+Ebo+forest_Final+(Fre).pdf

Chinweizu, Ibekwe. 1998. L’Afrique et les pays capitalistes. Dans Mazrui, Ali et Wondji, Christophe (dir.), Histoire générale de l’Afrique. Tome VIII : l’Afrique depuis 1935 (805-836). Paris : UNESCO.

Coquery-Vidrovitch, Catherine. 1972. Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930. Tome 2. Paris : Éditions des Hautes Études en Sciences Sociales.

d’Orfeuil, Henri Rouillé. 2006. La Diplomatie non gouvernementale : les ONG peuvent-elles changer le monde?. Paris : L’Atelier.

Dolowitz, David et Marsh, David. 2000. Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making. Governance: An International Journal of Policy Administration and Institutions, 13(1), 5-23. En ligne : https://doi.org/10.1111/0952-1895.00121

Ébalé, Raymond. 2001. La convention de Lomé et l’intégration régionale de l’Afrique Centrale. Dans Daniel Abwa et al. (dir.), Dynamiques d’intégration régionale en Afrique Centrale, tome 1 (371-399). Yaoundé : Presses Universitaires de Yaoundé.

Ébalé, Raymond. 2010. L’Afrique Centrale dans les enjeux environnementaux de l’Union Européenne : entre humanisme et intérêts néolibéraux. Enjeux, 42, 23-31. En ligne : http://fpae-cameroun.org/wp-content/uploads/2015/11/Enjeux-42-.pdf

Forest Peoples Programme. 2020. Les communautés autochtones Bagyeli recourent au UNCERD pour protester contre l’arrivée de CamVert sur leurs terres traditionnelles. En ligne : https://www.forestpeoples.org/fr/Cameroun-Bagyeli-UNCERD-CamVert-terres-traditionnelles

Giblin, Béatrice. 2017. Face aux risques écologiques des mobilisations variables. Hérodote [En ligne], 165. En ligne : https://www.herodote.org/spip.php?article757

Haman Adji, Garga. 2009. Le Mal africain : diagnostic et thérapie. Paris : L’Harmattan.

Jbara, Nejla. 2017. Perspective historique de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Revue Multidisciplinaire sur l’Emploi, le Syndicalisme et le Travail (REMEST), 11(1), 86-102. En ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/remest/2017-v11-n1-remest03489/1043839ar/

Joly, Jean. 1996. Histoire du continent africain. Tome II : du XVIIe siècle à 1939. Paris : L’Harmattan.

Jones, Charles. 1970. An Introduction to the Study of Public Policy. Belmond: Duxbury Press.

Karsenty, Alain et Fournier, Prudence. 2008. États « défaillants »: le secteur forestier en Afrique centrale. Mondes en développement, 143, 43-56. En ligne : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2008-3-page-43.htm

Karsenty, Alain. 2020a. Préface. Dans Tchamba, Martin et Keutcheu, Joseph (dir.), La gouvernance forestière en Afrique centrale : entre pratiques et politiques (9-13). Paris : L’Harmattan.

Karsenty, Alain, 2020b. Géopolitique des forêts d’Afrique centrale. Hérodote, 179, 108-129.

Karsenty, Alain. s.d. La crise de la filière européenne du bois tropical en Afrique centrale. En ligne : https://www.willagri.com/2018/06/28/la-crise-de-la-filiere-europeenne-du-bois-tropical-en-afrique-centrale/

Kenfack Tsabdo, Gibrile. 2020a. Cameroun : Greenpeace Afrique et Green Development Advocates (GDA) demandent une enquête sur le projet agro-industriel de CamVert Sarl. En ligne : https://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20201001112700.html

Kenfack Tsabdo, Gibrile. 2020b. Protection de la biodiversité de la forêt Ebo : l’alternative d’une zone de non-accès. En ligne : https://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20201103023157.html

Ki-Zerbo, Joseph. 1978. Histoire de l’Afrique noire, d’hier à demain. Paris : Hâtier.

Kouna Eloundou, Charlotte Gisèle. 2012. Décentralisation forestière et gouvernance locale des forêts au Cameroun : le cas des forêts communales et communautaires dans la région Est. Thèse de doctorat, Université du Maine.

Kouosseu, Jules, Zo’obo, Yannick et Pokam Kamdem, Moïse Williams. 2020. De la centralisation à la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun (1900-1994). Dans Tchamba, Martin et Keutcheu, Joseph (dir.), La gouvernance forestière en Afrique centrale : entre pratiques et politiques (23-44). Paris : L’Harmattan.

Lassagne, Antoine. 2005. Exploitation forestière, développement durable et stratégies de pouvoir dans une forêt tropicale camerounaise. Anthropologie et Sociétés 29(1), (49-79). En ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/as/2005-v29-n1-as993/011740ar/

Lenga, Audrey. 2020. Cameroun : Péril sur la Forêt d’Ebo!. En ligne : https://www.mediaterre.org/actu,20200724230124,11.html

Maquet, Emmanuel, Baba Kaké, Ibrahima et Suret-Canale, Jean. 1971. Histoire de l’Afrique centrale : des origines au milieu du 20e siècle. Paris : Présence Africaine.

Mbembe, Achille et Sarr, Felwine. 2017. Penser pour un nouveau siècle. Dans Mbembe, Achille et Sarr, Felwine (dir.), Écrire l’Afrique-Monde (7-13). Dakar/Paris : Jimsaan/Philippe Rey.

Mbembe, Achille. 2000. De la postcolonie : essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine. Paris : Karthala.

Mbembe, Achille. 2016. Politiques de l’inimitié. Paris : La Découverte.

Mbembe, Achille. 2020. Brutalisme. Paris : La Découverture.

Meny, Yves et Thoeing, Jean-Claude. 1989. Les Politiques publiques. Paris : Presses Universitaires de France.

Mielke, Katja and Hornidge, Anna-Katharina (eds). 2017. Area Studies at the Crossroads: Knowledge Production after the Mobility Turn. New York: Palgrave Macmillan.

Norodom Kiari, Jean-Bédel. 2009. À propos de l’échec du projet colonial d’intégration régionale en Afrique centrale : 1916-1960. Nka’ Lumière – Revue interdisciplinaire de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Dschang 8, (303-318).

Norodom Kiari, Jean-Bédel. 2012. L’intégration régionale en Afrique centrale (1916-1960) : une analyse des jalons posés par la France. Paris : L’Harmattan.

Pokam Kamdem, Moïse Williams. 2016. Le mouvement des ONG et la question du

développement de l’Afrique. Nka’ Lumière – Revue interdisciplinaire de la Faculté des

Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Dschang 15, 123-144.

Pountougnigni Njuh, Ludovic Boris. 2020. Les Voies de communication terrestres transfrontalières dans le processus d’intégration régionale entre le Cameroun et les pays d’Afrique centrale (1920-2016). Thèse de Doctorat/Ph.D en Histoire des Relations Internationales, Université de Dschang.

Sarr, Felwine. 2017. Habiter le monde : essai de politique relationnelle. Montréal : Mémoire d’Encrier.

Smouts, Marie-Claude, Battistella, Dario et Vennesson, Pascal. 2006. Dictionnaire des relations internationales (2e édition). Paris : Dalloz,.

Tshiyembe, Mwayila. 2010. La politique étrangère des grandes puissances. Paris : L’Harmattan.

Wikipédia. 2020. Forêt d’Ebo. En ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_d%27Ebo